这张专辑是小提琴大师瓦汀·列宾与其恩师梅纽因指挥的维也纳室内乐团合作,演奏莫扎特的三部《小提琴协奏曲》。对列宾来说,有一个名字不能不提,他就是美国著名小提琴家梅纽因,两人保持了7年亦师亦友的关系。谈及这位“忘年交”,列宾不无动情地表示:“很荣幸在我的小提琴生涯中,能由一个英雄带领去学习,我们一起游历、演奏,他给了我最大的启发。”列宾曾提到,演奏录音所有的细节处理都是与梅纽因仔细探讨过的。

《G大调第三小提琴协奏曲》K216,作于1775年9月12日。此曲与《D大调第二小提琴协奏曲》,都受法国小提琴音乐影响,第二乐章慢板来自加瓦尼亚斯与亚力山大·格南的法国色彩的影响。这首协奏曲和《A大调第五小提琴协奏曲》被称为莫扎特的小提琴协奏曲中最美丽的两部。

《D大调第二小提琴协奏曲》K211,作于1775年6月14日,此曲第二乐章有明显法国式喜剧的味道,全曲有法国式优美、典雅的风格。

《A大调第五小提琴协奏曲》K219,作于1775年12月20日。此曲规模堂堂,作为一连串作品的最后十分相称。这首乐曲德国色彩非常浓厚,令人侧目;其线条之流畅,贯通全曲,单纯而朝气蓬勃的作风,已预示了次年莫扎特所具有的新风格。在第一乐章里,全合奏的呈示部与紧跟其后的主奏呈示部之间,安插了主奏乐器的慢板序奏,这种新方法是值得注目的。此外,主奏的呈示部引子里,以曲首全乐队所奏的音形,作为主奏小提琴所奏的主题之对旋律,这也是很新鲜的。再者,以往采用回旋曲体的终乐章,都用了小步舞曲速度,况且小调的中段采用了土耳其型节奏,使得此曲面貌一新,所以其结构是耐人寻味的。总之,这首曲子不但很美妙,而且洋溢着年轻人的活力,充分表露出青年莫扎特的一种音乐典型。

展开

节目(9)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

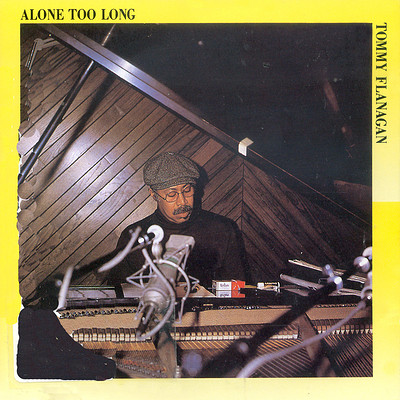

这张专辑是钢琴家汤米·弗拉纳根1977年12月在纽约录制的,收录了他的12首独奏作品。汤米·弗拉纳根的演奏是古典气质与爵士即兴的融合,旋律优美、音色通透明亮,极富灵感火花。

汤米·弗拉纳根(Tommy Flanagan,1930-2001)美国爵士钢琴大师,出生于底特律,因与艾拉·费茨杰拉德的合作为世人所熟知。他曾参与众多杰出的音乐专辑,例如:约翰·柯川的《巨人的步伐》(Giant Steps)、桑尼·罗林斯的《萨克斯风巨人》(Saxophone Colossus)以及魏斯·蒙哥马利(Wes Montgomery)的《不可斯议的爵士吉他》(The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery)等。

汤米·弗拉纳根虽然没有很高的知名度,但他确实是一位和弦技巧出众、相当完美无瑕的高雅的钢琴家。直到1980年代,他的才华得到迟来已久的承认。曾有唱片经销商向Norman Granz抱怨汤米·弗拉纳根的唱片老卖得不好,Norman Granz显得有些恼火地打断那位老兄的话:“妈的,如果有1500个人想听汤米·弗拉纳根, 他们也该有这样的权力!”

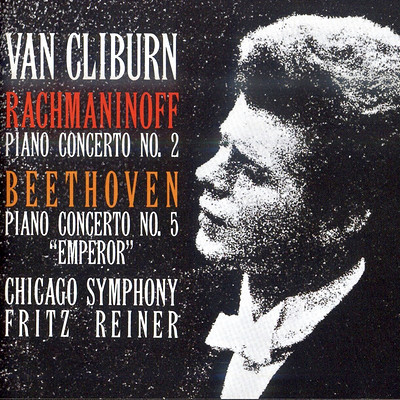

38

这张专辑是美国钢琴家范·克莱本与莱纳指挥的芝加哥交响乐团合作,演奏贝多芬《第五钢琴协奏曲“皇帝”》、拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。

63

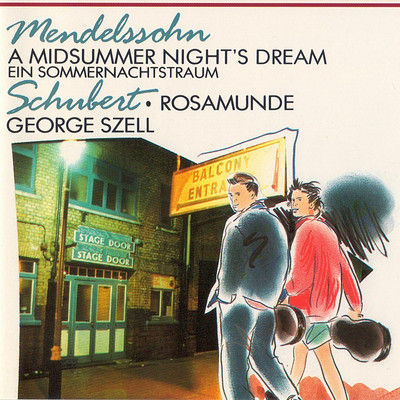

《仲夏夜之梦》序曲,作品21,作于1826年。此曲是门德尔松的代表作,它曲调明快、欢乐,是作者幸福生活、开朗情绪的写照。曲中展现了神话般的幻想、大自然的神秘色彩和诗情画意。全曲充满了一个十七岁的年轻人流露出的青春活力和清新气息,又体现了同龄人难以掌握的技巧和卓越的音乐表现力,充分表现出作曲家的创作风格及独特才华,是门德尔松创作历程中的一个里程碑。

舒伯特《罗莎蒙德》戏剧配乐,D797,全名应为《罗莎蒙德,塞浦路斯的公主》作于1823年。海尔米纳·赫兹作脚本。这部作品通俗易解,富有浓郁的诗意,音乐中的许多片段轻盈流畅,十分迷人,是舒伯特极具魅力的音乐作品之一。

大家都在听

柯曾《贝多芬、莫扎特·钢琴协奏曲》

这张专辑收录了钢琴家柯曾与布列兹指挥的BBC交响乐团合作,演奏的两部钢琴协奏曲:1、贝多芬《第五钢琴协奏曲》1971年2月17日在伦敦皇家节日音乐厅录制,无论是演奏的分句、强弱处理还是触键,柯曾的这个版本都非常优秀,他的小臂和手指的力量分配非常有特点,出来的效果既流畅又有力量。BBC交响乐团的协奏也比较还原贝多芬的时代特点。柯曾演奏的第二乐章非常好,体现出了贝多芬内心的独白、灵魂的倾诉。2、莫扎特《第26钢琴协奏曲》1974年8月14日在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅录制,柯曾的演奏有一种难以言表的绝妙的均衡感,不仅独特且熠熠动人,BBC交响乐团的协奏充满布列兹指挥莫扎特作品所具有的炙热光芒与自然表现力。

226

6期

6期

绝对的声音2018

空气中飘扬着漫妙的音乐,穿着丝绸睡衣的少女,脸庞宛如珍珠般的闪亮,蹲坐在一旁的伴读女孩,用甜美的声音朗读着优美诗句。无数人在叶慈的诗句中追逐着美丽青春与浪漫,光阴之神彷彿听见小夜曲的依恋,悄悄走进画中角落安静地微笑着,和叶慈的诗句一起让时间慢慢停驻下来。

这张专辑用最美的音乐,陪你度过这静谧的美好时光。由刚庆祝八十大寿的挪威国宝级小提琴大师亚弗·泰勒弗森演奏悠扬唯美的《小夜曲》拉开序幕。接着是世界上最美的声音“天使女伶”第一代成员的梅雅,演唱凄美的《你让我想起》;瑞典知名歌手班尼·博格怀念爱妻的《早安,我的爱》温暖感人;音响迷最爱的英格·玛丽演唱阿巴合唱团的经典《当尘埃落定》;多才多艺的安珀·璐芭演唱自弹自唱的创作《再见你最后一眼》,望向情人的最后一眼,显得深情无比;以“泰坦尼克”号的故事为背景的《乐队演奏着“甜心玛丽”》绝望中带着无比的怀念与爱慕。

挪威男歌手伏·福罗塔与女儿共同演唱汤尼·冯·查德充满浓浓的乡村风情的《明天就要来临》;发烧天后芭菠·杨格演唱史汀的歌曲,光是用想的就觉得有趣,你怎么能错过这首《英国人在纽约》?;创作歌手尼可拉斯·伦丁邀请具有绝美声线的女歌手克莉丝汀·安帕洛共同演绎《改变》,控诉战争的残酷与无情;世界级的口琴大师西格蒙·葛洛文吹奏着银色口琴,悠扬的音色与交响乐团交织出一曲《米勒男孩漫步曲》,流畅欢乐,让人也想随之起舞;深受歌迷喜爱的德国女歌手莎比·欧演唱《玻璃海》,再展优异的演唱实力;北欧钢琴诗人凯特尔·毕卓斯坦《如果只有》,用沉静的音符带给你最深的感动。最后则以擅长谱写绝美旋律的俄国作曲家柴科夫斯基所创作的《一位伟大艺术家的回忆》钢琴三重奏为这张专辑画下完美句点。

126

14期

14期

图茨·蒂勒曼斯《银色精选辑》

这张专辑是图茨·蒂勒曼斯很有代表性的唱片之一,由Toots演奏口琴和吉他,于1974年和1975年间录制于荷兰,收入《为爱付出》、《我的小山羊皮鞋子》(“My Little Suede Shoes”)、《你是我的蓝调机器》、《有生之年你在干些什么》(“What Are You Doing The Rest Of Your Life”)和《老朋友》(“Oldfriend”)等16首乐曲。

数十年来一直享有“ 爵士口琴第一人”称号的大师图茨·蒂勒曼斯(Toots Thielemans)成功地将口琴带到爵士乐,将它建立为一种主奏乐器,使口琴成为爵士乐主角。虽然,Larry Adler比Toots Thielemans更早将口琴普及化,但Larry Adler较多用口琴在流行曲与古典音乐上,至于将半音口琴用在爵士乐中,就以Toots Thielemans为最先。

192

16期

16期

巴比罗利《马勒·第五交响曲》

这张专辑是巴比罗利指挥新爱乐管弦乐团,演奏马勒《第五交响曲》。这张专辑被一致公认为马勒交响曲的优秀唱片之一,“顽固”的占据着这个曲目的首选位置,无人能及。作品的第四乐章,那个极着名的“小柔板”会令所有听者动容。巴比罗利对音乐的洞察力以及他对乐曲结构一丝不苟的处理和微妙的措辞。他的演绎是自由的,似乎他已读透了马勒的心思,进而营造出不同的心情以及乐曲中的生机与噩梦般幻想的强烈对比。《企鹅唱片指南》评价三星带花,《留声机》百大唱片。

《升c小调第五交响曲》作于1901至1902年。同马勒此前所作的四部交响曲相比,《第五交响曲》重新确立了纯器乐创作的道路,作品中没有运用任何声乐因素。同时各个乐章间的联系更多地依靠音乐自身逻辑的发展,而不是音乐之外的标题因素。不过正如马勒所有的交响曲一样,内在的标题性内容还是存在的,只不过更加趋向于抽象化。马勒本人曾说:“我的音乐永远都是大自然的声音。”马勒是从浪漫主义的、诗意的角度来理解“自然”的,萦绕于他脑际的是生命与死亡、大地与宇宙这些宏大而深沉的概念。

211

5期

5期

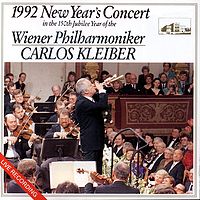

小克莱伯《1992年维也纳新年音乐会》

1992年元旦,时隔三年之后卡洛斯·克莱伯再次出现在金色大厅指挥新年音乐会,留下了这张极为精彩的录音。由于1989年那次的大获成功,所以在1992年正逢维也纳爱乐乐团150周年团庆之际,乐团方面特别邀请克莱伯出山。而这确实是一场极为珍贵的盛会,卡洛斯·克莱伯在当年便功成身退,此后极少在公开场合进行演出。在选曲方面,小克莱伯先以奥托·尼古莱的《愉快的温莎妇人》序曲作为开场曲,这首曲子在小克莱伯的指挥下,变得灵气十足,热情四射;在上半场的最后一首游览车快速波尔卡中,克莱伯亲自拿起小号,模仿汽车鸣笛的声音,令人忍俊不禁。下半场以小约翰·施特劳斯的《吉普赛男爵》序曲开始。在这首曲子中,小克莱伯与卡拉扬1987年的风格截然不同:卡拉扬追求一种完美的境界,而克莱伯却崇尚一种畅快淋漓的宣泄。正式曲目的最后一首,小克莱伯选了《电闪雷鸣》快速波尔卡。此曲的结尾被故意拖长,未等曲音落定,观众席上就传来雷鸣般的掌声。传统的压轴曲《拉德茨基》进行曲更是演绎得好,有人评说,这次的拉德茨基是最为狂热而成功的。

136

13期

13期

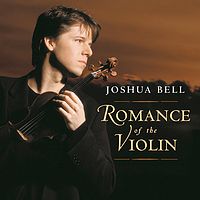

约书亚·贝尔《小提琴的浪漫》

这张专辑是小提琴家约书亚·贝尔与迈克尔·斯特恩指挥的圣马丁室内乐团合作,演奏13首唯美抒情、缠绵悱恻的小提琴名曲,包括:普契尼《亲爱的爸爸》(选自歌剧《贾尼·史基基》,电影《窗外有蓝天》主题曲)、德彪西《亚麻色头发的少女》、肖邦《升c小调夜曲》(电影《钢琴师》配乐)、圣-桑《天鹅》(选自《动物狂欢节》)、舒伯特《小夜曲》、贝里尼《圣洁的女神》(选自《歌剧《诺尔玛》》)、莫扎特《行板》(选自《第21钢琴协奏曲》)、格鲁克《受佑精灵之舞》(选自歌剧《奥菲欧与尤丽迪丝》)、鲍罗丁《夜曲》(选自《D大调第二弦乐四重奏》)、德沃夏克《母亲教我的歌》(波西米亚民谣曲风)、蒙特威尔第《我也瞄准你》(选自《波佩亚的加冕》)、马斯奈《悲歌》、舒曼《梦幻曲》(选自《童年情景》)。这些作品大多不是为小提琴而作,是由其他乐曲改编的,但在约书亚·贝尔深情细腻的小提琴演绎下,营造出一种与传统演绎迥然不同的全新感受。

有人将小提琴的声音被比喻为“上帝的口哨声”。有评论家在聆听约书亚·贝尔的演奏时曾经这样说道:“我可以肯定的是上帝的口哨声美丽至极。但是我更愿意与您打赌的是,当约舒亚·贝尔演奏他的斯特拉迪瓦里琴的时候,上帝一定会屏息驻足、倾心倾听足够长的时间。”

569

13期

13期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司