这套合辑收录了钢琴家李赫特1960年在卡内基音乐厅演奏的现场录音。经过了半个世纪的等待,唱片公司终于出版了李赫特于1960年在纽约卡内基音乐厅的全部六场独奏会录音。专辑的发行,无疑是众多乐迷了解李赫特早期演奏艺术的绝佳机会,如果想更深入了解那时的李赫特,有条件的朋友可以考虑寻找李赫特早期录音专辑。

坦白地说,称李赫特的访美音乐会为传奇的开端恐怕略有不妥,毕竟此时距离他的毕生首演已近二十年之久,而且李赫特的名声也已经传遍天下,在当时的社会主义国家中更是被奉若神明。然而,访美之行对于李赫特的演奏生涯而言是极大的转折点,正是凭借此行他成功被西方世界所接纳,不再是只闻其名不见其人。另一方面,从个人的演奏艺术来看,此时的李赫特尚未完全脱离其四五十年代的演奏风格,称其是开端也并不为过。故最终定下其题。

展开

节目(122)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这张专辑是钢琴家汤米·弗拉纳根1977年12月在纽约录制的,收录了他的12首独奏作品。汤米·弗拉纳根的演奏是古典气质与爵士即兴的融合,旋律优美、音色通透明亮,极富灵感火花。

汤米·弗拉纳根(Tommy Flanagan,1930-2001)美国爵士钢琴大师,出生于底特律,因与艾拉·费茨杰拉德的合作为世人所熟知。他曾参与众多杰出的音乐专辑,例如:约翰·柯川的《巨人的步伐》(Giant Steps)、桑尼·罗林斯的《萨克斯风巨人》(Saxophone Colossus)以及魏斯·蒙哥马利(Wes Montgomery)的《不可斯议的爵士吉他》(The Incredible Jazz Guitar of Wes Montgomery)等。

汤米·弗拉纳根虽然没有很高的知名度,但他确实是一位和弦技巧出众、相当完美无瑕的高雅的钢琴家。直到1980年代,他的才华得到迟来已久的承认。曾有唱片经销商向Norman Granz抱怨汤米·弗拉纳根的唱片老卖得不好,Norman Granz显得有些恼火地打断那位老兄的话:“妈的,如果有1500个人想听汤米·弗拉纳根, 他们也该有这样的权力!”

38

这张专辑是美国钢琴家范·克莱本与莱纳指挥的芝加哥交响乐团合作,演奏贝多芬《第五钢琴协奏曲“皇帝”》、拉赫玛尼诺夫《第二钢琴协奏曲》。

63

《仲夏夜之梦》序曲,作品21,作于1826年。此曲是门德尔松的代表作,它曲调明快、欢乐,是作者幸福生活、开朗情绪的写照。曲中展现了神话般的幻想、大自然的神秘色彩和诗情画意。全曲充满了一个十七岁的年轻人流露出的青春活力和清新气息,又体现了同龄人难以掌握的技巧和卓越的音乐表现力,充分表现出作曲家的创作风格及独特才华,是门德尔松创作历程中的一个里程碑。

舒伯特《罗莎蒙德》戏剧配乐,D797,全名应为《罗莎蒙德,塞浦路斯的公主》作于1823年。海尔米纳·赫兹作脚本。这部作品通俗易解,富有浓郁的诗意,音乐中的许多片段轻盈流畅,十分迷人,是舒伯特极具魅力的音乐作品之一。

大家都在听

君特·旺德《现场录音》

这套合辑收录了指挥家君特·旺德与芝加哥交响乐团、北德广播交响乐团、柏林爱乐乐团合作的现场录音,包含勃拉姆斯、布鲁克纳、贝多芬、舒伯特、舒曼的交响乐作品,这些珍贵的录音都是经过旺德亲自授权,聆听时可以全面感受这位伟大指挥家的艺术造诣,洞察他的内心世界。

君特·旺德(Gunter Wand,1912-2002)德国著名指挥家,几十年如一日在德奥传统严肃音乐体系中深耕,早年因指挥贝多芬作品成名,花甲之年开始指挥布鲁克纳,终成一代名家。曾任科隆歌剧院音乐总监(1945-1974),并与慕尼黑爱乐乐团、伦敦交响乐团与西德意志广播交响乐团保持密切合作,并于1982年到1990年担任北德意志广播交响乐团首席指挥,1996年之后,他更以八十岁的高龄每年与柏林爱乐乐团合作演出交响作品。

--

152期

152期

安德烈斯·奥登萨默《蓝色时光》

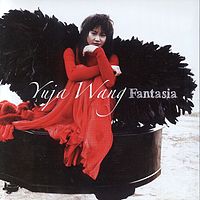

这张专辑是单簧管演奏家安德烈斯·奥登萨默的演奏录音,收录了浪漫主义时期的几首“如歌般的”作品,包括门德尔松、勃拉姆斯情感丰富的作品,以及单簧管的经典之作,韦伯《第一单簧管协奏曲》、《大二重奏协奏曲》。从抒情的旋律到轻柔流畅的咏叹调、如歌剧般戏剧性的场景,全部以安德烈斯·奥登萨默手中那支神奇的单簧管来表现。由他的好友杨松斯指挥柏林爱乐乐团担任协奏,并首次与钢琴家王羽佳合作。

安德烈斯·奥登萨默用他的单簧管唱歌,将门德尔松为钢琴而作的七首单纯、亲切且浪漫的《无词歌》,以及勃拉姆斯艺术歌曲《我的思绪如美乐一般》改编成单簧管与钢琴合奏版本。由于他在这些作品中感悟到一些非常贴近内心的东西,因此决定自己亲手改编。但是“如果没有与极为出色的钢琴家王羽佳互相交流影响,结果会完全不一样”。根据奥登萨默的改编,两人在排练中又即兴做了变化,让音乐变得更有趣,也更突显出奥登萨默与王羽佳的音乐个性。

--

15期

15期

乔伊斯《钢琴独奏录音全集》

这套专辑是澳大利亚钢琴家乔伊斯1933年至1945年期间录制的独奏全集。专辑收录了三十几位作曲家的钢琴独奏作品和改编作品,涵盖巴洛克、古典派、浪漫派、印象派、现代派等风格,超过六个小时的录音。

乔伊斯是英国著名钢琴教育家托拜厄斯·马太(Tobias Matthay,1858-1945)的学生,她在1930-1933年跟随马太学习。马太1900年创办了自己的钢琴学校,实践和推广他的钢琴演奏技术理论和教学法。他在《触键的动作》一书中全面探讨了钢琴演奏与生理的关系,强调肌肉放松、前臂转动等理论。虽然引起各方面的争论,但他终究培养了不少著名钢琴家。他的教学法不仅在英国闻名,并传到欧洲和北美洲。

--

94期

94期

黄蒙拉《小提琴炫技小品集》

这张专辑的全部曲目由黄蒙拉亲自选取,从他参加帕格尼尼赛的获奖曲目到个人演奏会的压轴保留曲,首首都是对演奏者技术能力和音乐感染力的苛刻考验。这12首小品样式的独奏作品,风格跨度大,音乐景致缤纷多姿,炫技表演随处可见。既有技巧华丽、灵活妩媚的由伊萨依改编的圣-桑《圆舞曲随想曲》;也有不张扬技巧繁复,展现古典乐派典雅风格的贝多芬的《G大调浪漫曲》。克莱斯勒的《中国花鼓》挥洒出小提琴无限的表现力,而帕格尼尼的《‘我心惆怅’引子和变奏》的超高难度,则是把黄蒙拉全面的演奏技巧,纤毫毕现得展现在飞旋的音符里。黄蒙拉的演奏以技术见长,擅于把握高难度作品,稳定的心理表现和全情投入的表演情绪,使他的演奏既彰显一丝不苟的严谨,又融汇丰富的个性元素。听他演奏高难度曲目,没有向技术挑战的捉襟见肘,那份游刃有余的从容会从琴弦里扑面而来。

15

12期

12期

普罗科菲耶夫·钢琴奏鸣曲、舒伯特·即兴曲

这张专辑是钢琴家爱丽索·博尔科瓦茨演奏普罗科菲耶夫《第二钢琴奏鸣曲》、舒伯特四首《即兴曲》。

普罗科菲耶夫《d小调第二钢琴奏鸣曲》作品14,作于1912年。此曲第三乐章的旋律使人联想到俄罗斯保姆的小声哼唱,由弱拍起,自然的句子段落,建筑在均匀的轻轻摇晃的摇篮曲节奏基础上的调式交替。左手的次中声部是伴奏的和声支柱,固定音型贯穿始终,造成规律的运动感。右手中声部的模进陈述同样具有独立的以两小节为单位的固定音型结构。主题突出于厚重的和声基础之上,委婉动听、独立存在。

“即兴曲”一词的含义是“随性而作的小曲”,在钢琴领域中它演变成为一种形式精致、体裁短小的抒情曲,带有自由发挥的特点。舒伯特在生命晚期的1827年创作了两集钢琴《即兴曲》,每集四首小曲,成为这一体裁的典范之作。这些小曲旋律如歌,意境唯美,结构简单,易于为听者所倾心接受。它们就像一首首浪漫又通俗的小诗,闪烁着特有的五彩缤纷的光辉。

--

8期

8期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司