这套14CD合辑收录了亨德尔在意大利时期创作的康塔塔、咏叹调、小夜曲等作品。

亨德尔的音乐清澈、透明,简洁又不失之于浑厚,具有清晰的主题和节奏,主调织体中时而插入明了的复调段落。他的一些作品是为娱乐助兴而作的,连其代表性作品也处处洋溢着欢乐的基调,这也是他的作品与约翰·塞巴斯蒂安·巴赫作品较为不同的地方。此外,亨德尔善于采用简洁的手法得到宏伟的效果。他的音乐如同演说,又像是雄辩,具有某种鼓动的性质。在这一点上,它与巴洛克音乐的精神相吻合。

虽然出生在德国的土地上,但年轻的亨德尔特别向往意大利音乐。他的很多作品都从意大利音乐中汲取灵感,风格不似巴赫的德国路德教徒般质朴思辨,却更有意大利音乐华美婉转的特点,尤其是他的室内乐和声乐作品,旋律优美、朗朗上口。

展开

节目(315)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

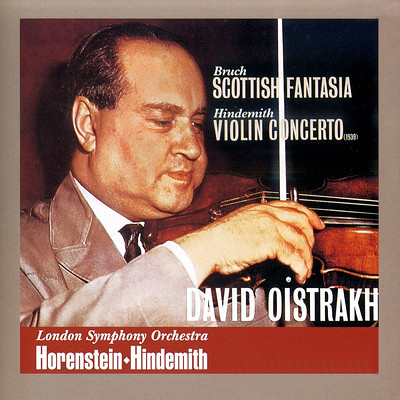

这张专辑是大卫·奥伊斯特拉赫与雅沙·霍伦斯坦指挥的伦敦交响乐团合作,演奏布鲁赫《苏格兰幻想曲》;与保罗·欣德米特指挥的伦敦交响乐团合作,演奏欣德米特《小提琴协奏曲》。

这是一张著名的上榜天碟,该录音是在1962年于Kingsway Hall由K.Wilkinson操刀录制,Kingsway Hall的独特声学条件配合上Wilkinson的立体声咪树,造就了这张唱片的绝佳的音效,大卫的小提琴音色圆滑流丽,伦敦交响乐团的协奏也具有上佳音色和层次感。

布鲁赫《苏格兰幻想曲》作品46,作于1879至1880年。此曲是布鲁赫的不朽之作,它不像一般德奥作品的艰深严肃,反之还处处洋溢着梦幻般的迷朦与凄美。如果你有一个感性浪漫的灵魂,相信你一定会深深地爱上这首小提琴曲。此曲由小提琴与竖琴主奏,布鲁赫在各乐章里加入古老的苏格兰民谣的旋律,作成了由序奏和四个乐章组成的小提琴主奏、竖琴与管弦乐队合奏的幻想曲。

竖琴在本曲中并非作为华丽的主奏乐器,而只不过当作点缀,表示在管弦乐伴奏中,竖琴较为重要而已。整个乐曲充满了梦幻性,甘甜而优美,有女性化之感,而且作者对于主奏小提琴的技法运用,可以说无懈可击,乐曲的管弦乐伴奏部分也写得十分完美。

听惯一般年轻小提琴家艳丽的音色后,回头再听大卫·奥伊斯特拉赫演奏,你会发现他的音色端庄质朴、真情流露,没有虚浮与媚俗;他的琴声温暖浑厚而又不失纤细,演奏丝丝入扣。在第一乐章里,除了如泣如诉的独奏小提琴之外,装上了弱音器的伴奏弦乐,音色如幻如梦,凄美迷朦得令人心碎。

这张专辑除了演奏精彩之外,录音更是可圈可点,原来它出自K.Wilkinson的手笔!发烧友也许不认识布鲁赫,但不可能不知道大名鼎鼎的录音师Kenneth Wilkinson。他的录音都展现出一贯宽阔的舞台及空间感,在一套调校得宜的系统上,你将发现音场的深度及阔度破墙而出,非常惊人。此外,他的录音都具有堂皇的音色,乐器间的空气感气息流动,定位历历在目,低频雄浑低潜、富有弹性。

--

这张专辑收录鲁宾斯坦演奏肖邦的两部《钢琴奏鸣曲》和一首《幻想曲》,是个非常出色的版本,获得《日本唱片艺术》的推荐。

鲁宾斯坦向来有“最正宗的肖邦”之美誉,其演奏的肖邦作品就像是古典乐界的一个最佳搭配和优质品牌。特别值得一提的是,1961年录音的《第二钢琴奏鸣曲》第二乐章中那超卓的美感,“葬礼进行曲”中那杰出的断句和隐隐生辉的美感,以及全曲中优美的钢琴音色。

《降b小调第二钢琴奏鸣曲》作品35,第三乐章著名的《送葬进行曲》先作于1837年,时肖邦在马尧卡岛疗养失败,住在乔洛·桑的故乡。舒曼称之为“神秘莫测的,好像脸带嘲弄的笑容的狮身人面像”。这自然不是像海顿或莫扎特奏鸣曲那样“从前好世道”的音乐,这是肖邦独具一格、真正革新的作品。

《b小调第三钢琴奏鸣曲》作品58,作于1844年夏天,这首作品仍是肖邦与乔治·桑一起在诺昂时创作的,献给波尔德伯爵。它也包括4个乐章。

这两首奏鸣曲都有着极高的评价:超卓美感,绽放优美钢琴音色。“钢琴诗人”肖邦一生写了三首钢琴奏鸣曲,其中第二、第三钢琴奏鸣曲为他创作成熟时刻的代表作,而第二钢琴奏鸣曲以第三乐章的“葬礼进行曲”最为著名。第三钢琴奏鸣曲是规模最庞大的杰作,包含了一位天才所能发挥的天分的极限。

第二首曲子的韵味让人听的尤其清楚。其中第三乐章为最。深沉的慢节奏一下下敲在心上,会觉得自己在葬礼中。但是慢慢的,曲子的基调从纯粹的悲痛走了出来。装饰音增多,音高提升。突然,就觉得不再是葬礼,而是灵魂净化,升华的过程。肖邦的葬礼使用的就是这首曲子。他应该很欣慰为自己的生命画上了完美的句号。

74

这张专辑是古乐指挥大师汤·库普曼与阿姆斯特丹巴洛克管弦乐团合作,演奏巴赫《第1-4管弦乐组曲》。

巴赫为乐队所作的4首组曲,BWV1066-1069,其实应该叫做序曲。这种序曲以歌剧序曲的范例写成,这类歌剧序曲原为路易十四的宫廷制定步态而作,后来成为流行的一种独立乐队作品。因为它与凡尔赛宫有关,人们把这种序曲看成“太阳神”的权力及华贵的象征,它代表着王室的尊严与权力。

巴赫的这一套组曲表达的是至高无上的神的尊严。巴赫生前其实一定不止只创作了这4首组曲,但因巴赫生前不被重视,所以作品散失极多,目前留下的只有这4首。这4首组曲的创作年代,估计前3首作于他在1723年迁居莱比锡之前不久,第4首则作于他迁居莱比锡之后不久。

大家都在听

莱纳《马勒·第四交响曲》

这张专辑是莱纳指挥芝加哥交响乐团,演奏马勒《第四交响曲》。1958年12月由天碟录音师Lewis Layton在芝加哥交响乐团音乐厅录制,演奏、音效都极为出色。

《G大调第四交响曲》作于1899-1900年。著名的马勒学者埃根·加登堡将马勒的第二、第三、第四这三首交响曲称为“魔角三部曲”,主要是因为这三首交响曲的歌词和主题旋律,部分是取材自“少年的魔角”民歌集。马勒自己对这首交响曲的解说为:“在前面3个乐章中,笼罩着一种较高境界的沉静肃穆气氛,这个境界对我们来说是陌生的,使人莫名其妙地不寒而栗,甚至毛骨惊然。在最后的乐章中,孩子(他在前生中就已属于这一较高境界)告诉我们它意味着什么。”而这首交响曲最后乐章的歌曲《整个天国的欢乐属于我们》据《少年的魔角》中的《天堂装满小提琴》一曲而谱曲。

马勒学者保罗·贝克认为,马勒的《第四交响曲》是在描述“超升至极乐净土的旅途”,在这首乐曲之中,死亡则是以友善的面貌引领人们走入他的音乐天国。

--

4期

4期

20世纪伟大钢琴家《鲁宾斯坦(1)》

这张专辑收录了阿图尔·鲁宾斯坦的演奏录音,包括肖邦的钢琴独奏作品。鲁宾斯坦天性慷慨,富于冒险精神,堪称当代最佳的西班牙音乐诠释者之一,他那阿尔班尼士“依贝利亚”(Iberia)绝妙无比的演奏更足以荣耀地所钟爱的西班牙,这也刺激斯特拉文斯基将“彼德洛希卡”改编为钢琴曲,阿图尔·鲁宾斯坦也是席玛诺夫斯基《第二钢琴奏鸣曲》与后续许多品的世界首演诠释者:要是没有阿图尔·鲁宾斯坦的大力推广,维拉-罗伯斯(Villa-Lobos)的许多作品恐怕也没有得见天日的机会。虽然如此,在阿图尔·鲁宾斯坦大量的演出录音当中,却独缺完整的“依贝利亚”、“彼德洛希卡”和席玛诺夫斯基的奏鸣曲全集,殊为可惜。

鲁宾斯坦的肖邦演奏也受到他致力于新作品作风的影响。像阿图尔·鲁宾斯坦一样,在其演奏生涯中风格与手法有如此革命性转变的钢琴家,可说是少之又少。为求消弭大众对肖邦音乐有如沙龙花花公子的刻板印象,阿图尔·鲁宾斯坦将一股清新与活力注入其诠释当中,以高尚的情感取代感伤、以力量和高贵取代病态与神经质,并以清晰而明确的音乐线条方向取代含糊的“浪漫”迂回与自我耽溺。刚开始时,阿图尔·鲁宾斯坦这种肖邦风格遭到一阵质疑,其清新之气与高贵风骨被责为冷酷无情,但数年后即转谤为誉,大众一致推崇阿图尔·鲁宾斯坦堪称最伟大的肖邦钢琴家,因为他能在肖邦高卢式的精准与斯拉夫式的热情中求得完美无瑕的平衡。他这种点铁成金的能力得来不易,潜沉的使命感逐渐取代早期的肤浅放荡。他曾大言不惭地告诉一群仰慕者,他演奏的掉音多到可以拼成一首交响曲:由此观之,他早期成功乃肇因于其直截了当的亲和力,而非之后学究式的一本正经,此时他一反其原有个性,生命中较为深沉严肃的一面已展现出来。阿图尔·鲁宾斯坦曾表示不希望自己的孩子听人说父亲是本可成器的二流钢琴家。因此从四十七岁起他才开始大幅增修演奏曲目,原本的活力依旧,但要增添对细节的注意与对原谱的谨慎态度,为早年的旺盛精力与轻佻所掩盖的从容气度,此时便展露无遗。

17

31期

31期

伯姆《莫扎特·第41交响曲、弦乐小夜曲》

这张专辑收录了指挥家卡尔·伯姆与维也纳爱乐乐团合作,演奏莫扎特《第41交响曲》、《弦乐小夜曲》;与圆号演奏家戈特弗里德·冯·弗瑞伯格合作,演奏理查·施特劳斯《第二圆号协奏曲》。

莫扎特《弦乐小夜曲》K525,作于1787年。此曲是莫扎特的小夜曲中最受人们欢迎和喜爱的一部。需要注意的是这是一部音乐会小夜曲,有四个乐章象一部缩小了的交响曲。它与情歌小夜曲是完全不同的两种体裁。

理查·施特劳斯《降E大调第二圆号协奏曲》作于1942年11月,他还附注了创作地点“于维也纳美丽的房屋中”。此曲于1943年8月11日首演于萨尔斯堡音乐节,由卡尔·伯姆执棒维也纳爱乐乐团,戈特弗里德·冯·弗瑞伯格(Gottfried von Freiberg)担任圆号独奏。此曲是20世纪演出和唱片录制次数最多的圆号协奏曲。

莫扎特《C大调第四十一交响曲“朱庇特”》K551,作于1788年。此曲是莫扎特三大交响曲的压轴之作,其规模宏大、壮丽灿烂,在他众多杰出的作品中,堪称为最优秀的器乐曲作品。也是莫扎特发挥其作曲特色的代表作品,表现了莫扎特晚年娴熟的作曲技巧。此曲还是均衡对照的典范。朱庇特是罗马神话中最高的创造神之名,把它作为此曲的别名是十分相称的,但这并非莫扎特本人订的名称,而是后人加上的。

37

10期

10期

朗帕尔、拉斯金《长笛与竖琴的对话》

这张专辑是长笛演奏家朗帕尔(Jean-Pierre Rampal)与竖琴演奏家拉斯金(Lily Laskine)合作的录音。

专辑第一首,长笛与竖琴以对话的方式,展示了《绿袖》这首古老的英格兰民歌那朴素动人的美妙旋律。克鲁姆菲欧兹的《F大调长笛和竖琴奏鸣曲》是一首典型的法国作品,这首动人的长笛曲依旧保留了一些古典乐派的风格,给人们留下了深刻印象。

在《G大调长笛与竖琴的引子和变奏》中,罗西尼成功地运用了歌剧序曲的创作手法,这个别出心裁的处理让我们想起他的著名歌剧《塞维利亚的理发师》和《灰姑娘》。 被德彪西喻为“情种”的福雷,其和谐而精妙的《摇篮曲》中两种色彩差异极大的乐器组合表明了当时音乐领域的一个创新,这也许就是现代音乐的雏形。

《为长笛和竖琴而作的间奏曲》充分显示了伊贝尔在节奏与和声方面的非凡才华。乐曲一直用两种乐器的对话渐进发展,其舞曲风音乐万为自然优美。达玛斯的《长笛与竖琴奏鸣曲》是专为本专辑的表演者朗帕尔和拉斯金而创作的。是一个集丰富的器乐技巧与音乐美感于一身的美妙作品。德彪西的《长笛、中提琴和竖琴奏鸣曲》是他晚期创作的著名作品之一,乐曲中三种乐器的节奏和色彩的高妙把握,魔幻般地勾起了人们对整个法国音乐历史的回忆。德彪西所创造的独特的音乐语言,使他的名字载入音乐史上的重要篇章。长笛与竖琴的法式浪漫,让聆听者充分地体悟到恬静幽雅的景致与内涵。

18

14期

14期

王健《巴洛克专辑》

这是一张充满著音乐魅力、想像力而且任何人都可以轻易欣赏的专辑。在现今一辈的音乐家里,王健是少数拥有强烈个人风格的独奏家,他的音乐细致、抒情又不失温暖,表情虽然变化多端,却又显得朴实、单纯内敛,这种独特的音乐美感不浮夸而且稳健,在打动听众的内心的同时,让人产生时间静止的错觉,丝毫不觉时间流逝。

波凯里尼是巴洛克时期非常著名的作曲家,也是十八世纪最杰出的大提琴家,为自己熟悉的乐器谱曲,自然是驾轻就熟。这首大提琴协奏曲有巴洛克晚期大提琴演奏技巧的特色,表现出当时大提琴演奏技巧与音响的极限。

法国作曲家库普兰为大提琴与弦乐器所写的音乐会小品完成一七二八年,是他晚年的杰作,有著库普兰典型精致的风格。

弗列斯科巴第和库普兰同样是管风琴师,他的托卡塔颇有阿比诺尼著名的《慢板》之风。

最后一位作曲家蒙恩是十八世纪的奥地利管风琴家与作曲家,他的协奏曲是维也纳作曲家里,第一位出现古典风格的人,特别是这首大提琴协奏曲(可说是蒙恩最出色作品),低音音域的创作手法令人印象深刻。

18

12期

12期

霍洛维兹《柴科夫斯基、勃拉姆斯协奏曲》

这张专辑是霍洛维兹与托斯卡尼尼率领的NBC交响乐团合作,演奏柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》、勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》。1940年,37岁的霍洛维兹在美国重新开始他的演奏事业,他与岳父,著名指挥家托斯卡尼尼合作录制了几部协奏曲。这张专辑就是这个时期的录音。

柴科夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》是霍洛维兹成名之作。他对此曲令人震惊的演奏让他在20几岁就在世界乐坛获得了极大的声誉。霍洛维兹的演奏气势磅礴、辉煌壮丽,有着极强的感染力和震撼性。这部作品让大师可以充分地展示其坚强有力的击键。他在公演柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》过程中,曾有过数次击断琴弦的记录。遗憾的是大师在中年以后就很少再弹奏这部作品,以至他演奏柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》的录音都比较早。较为著名的有1941年的录音室录音和1943年在卡内基音乐厅的现场录音。两次霍洛维兹都是和岳父托斯卡尼尼指挥下的国家广播公司交响乐团(NBC乐团)合作。尽管是单声道的录音,还是可以从中听出大师在第一乐章序曲中惊心动魄的演奏力度,在复三部曲式的第二乐章中清新、恬静的音色表达,以及在奏鸣回旋曲式的第三乐章里充溢的节日般快乐。托斯卡尼尼指挥的乐队也表现出了巨大的热情,与霍洛维兹弹奏的钢琴部分起伏对抗、相得益彰。

柴科夫斯基《降b小调第一钢琴协奏曲》作品23,作于1874年,于1875年10月在美国波士顿首演。柴科夫斯基一共写了三部钢琴协奏曲,其中《降b小调第一钢琴协奏曲》是唯一被演奏得最多的一部,作品中略含俄国味的主题,以及充满斯拉夫式粗线条和色彩的管弦乐法,正是这部作品的魅力所在,这部钢琴协奏曲是第一流的钢琴家们竞相演奏的曲目。

勃拉姆斯《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲是勃拉姆斯一生创作的最后一部钢琴协奏曲,是他的代表作品之一。这部作品具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。这部协奏曲的四个乐章,分别展现了四种不同的性格,从激越如火到柔情似水,触及到了各个方面的情感。这部协奏曲具有勃拉姆斯厚重的风格,有大量的和弦,技术艰深,与拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》、普罗科菲耶夫《第二钢琴协奏曲》并列“世界三大最难钢琴协奏曲”。时至今日,这部作品已列入有史以来最伟大的钢琴协奏曲之列,著名钢琴家霍洛维兹甚至认为没有别的钢琴作品比它更伟大了。

13

7期

7期

唐·威廉姆斯《发烧精选辑》

这张专辑是著名老牌乡村歌手Don Williams的精选辑。收录了13首经典名曲,Don Williams成熟且重量感十足的歌声在此中展露无遗,充满磁性、中人欲醉的唱腔更无愧他温柔之名。

整张专辑绝对的发烧级录音,人声和乐器都非常精彩,用一个字说就是“靓”。Don Williams的歌声极端浑厚,最适合测试音响的中低音域,特别是他歌声独特的弹性若非器材调校良好绝难完美发挥。配乐部分中低频同样Q度十足,配合轻巧的乡村节奏,就足够让音响玩家拍案叫绝。这个版为24bit母带录制再加24K金唱片制作,其细节与层次更上层楼。

Don Williams所演唱的曲子以乡村歌曲居多,轻松悦耳无压力,声音厚实有感情,绝不会有尖锐刺耳的吵杂现象,再加上优良的录音效果,当然能吸引发烧友的眼光。Don Williams歌喉浑厚,歌路抒情优美,大提琴般低吟的男性美声一出,很容易让人感受到什么是“致命的诱惑”。

--

13期

13期

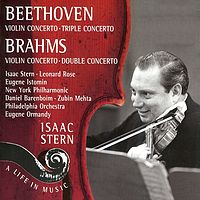

贝多芬、勃拉姆斯《双重、三重协奏曲》

这张专辑收录了四部杰出的作品:1、小提琴家艾萨克·斯特恩与奥曼迪指挥的费城管弦乐团合作,演奏贝多芬《小提琴协奏曲》;2、小提琴家斯特恩、大提琴家罗斯与巴伦博伊姆指挥的纽约爱乐乐团合作,演奏勃拉姆斯《双重协奏曲》;3、小提琴家斯特恩与奥曼迪指挥的费城管弦乐团合作,演奏勃拉姆斯《小提琴协奏曲》;4、小提琴家斯特恩、大提琴家罗斯、钢琴家伊斯托敏与梅塔指挥的纽约爱乐乐团合作,演奏贝多芬《三重协奏曲》。这个版本的录音层次分明,音质很清晰、干净,斯特恩演奏的华彩乐段,如瀑布一般倾泻直下、清晰利落。

斯特恩的演奏细腻中现宏大,追求精确完美,力度多变,音色温馨的品性。作为音乐家,斯特恩在室内乐方面的造诣也引起了世人的瞩目,他与钢琴家伊斯托敏、大提琴家罗斯演奏的三重奏,是室内音乐的经典。斯特恩不是一个炫耀技巧的演奏家,他一向都是朴实、厚实而且扎实的。斯特恩没有米尔斯坦的柔丽,没有海菲茨的精确,但是他爽快、不拖拉、有速度,不为了一个乐句纠缠不休,更了不起的是,斯特恩的音乐能达到一种真正与人“交流”的能力,因为他有一副仁慈的心肠。

--

12期

12期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司