这张专辑是旺德指挥北德广播交响乐团,演奏贝多芬《第一、六交响曲》。汪德的指挥架构在流动性的音乐行进上,在稳健中散发处处精妙,音乐不会流于死板或沉闷。旺德忠于贝多芬原谱的指挥特性,这个录音也成为见证他毕生七十年指挥艺术的终极代表作。除了汪德本人的指挥艺术,北德广播交响乐团、录音师在平衡上的拿捏、音色表现的细腻等,都让此录音成为爱乐者不可或缺的经典名盘。

《C大调第一交响曲》作品21,作于1794至1796年。此曲整体风格沿袭了前辈莫扎特、海顿的很多音乐元素,幽默通俗又带有舞蹈性。某些部分的旋律激昂,某些部分充满了欢乐的喜剧性,轻松诙谐,展现了舞蹈性的主题。此曲的和声手法、浓重的管弦乐笔法,呈示部结尾处的定音鼓,第三乐章中行进级攀登的曲调、疾快的速度、突然的转调,恶作剧式的休止符,这一切都处处隐伏着未来贝多芬的所有因素。

《F大调第六交响曲“田园”》作品68,完成于1808年。此曲是贝多芬少数的各乐章均有标题的作品之一,也是他九首交响乐作品中标题性最为明确的一部。此时的贝多芬双耳已经完全失聪,这部作品正表现了他在这种情况下对大自然的依恋之情,是一部体现回忆的作品。这部作品1808年在维也纳首演,由贝多芬亲自指挥,在首演节目单上,他写到:“乡村生活的回忆,写情多于写景”。整部作品细腻动人、朴实无华、宁静而安逸,与贝多芬的《c小调第五交响曲》同为世界上最受欢迎的交响曲之一。

展开

节目(9)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

50

这张专辑是古乐指挥大师汤·库普曼与阿姆斯特丹巴洛克管弦乐团合作,演奏巴赫《第1-4管弦乐组曲》。

巴赫为乐队所作的4首组曲,BWV1066-1069,其实应该叫做序曲。这种序曲以歌剧序曲的范例写成,这类歌剧序曲原为路易十四的宫廷制定步态而作,后来成为流行的一种独立乐队作品。因为它与凡尔赛宫有关,人们把这种序曲看成“太阳神”的权力及华贵的象征,它代表着王室的尊严与权力。

巴赫的这一套组曲表达的是至高无上的神的尊严。巴赫生前其实一定不止只创作了这4首组曲,但因巴赫生前不被重视,所以作品散失极多,目前留下的只有这4首。这4首组曲的创作年代,估计前3首作于他在1723年迁居莱比锡之前不久,第4首则作于他迁居莱比锡之后不久。

80

这张专辑收录了钢琴家李赫特在1993年5月30日德国史瓦辛格音乐节的现场演奏录音,由艾森巴赫指挥的斯图加特广播交响乐团担任协奏。令乐迷们感到无比惊喜的是大师所挑选的演奏曲目:圣-桑《第五钢琴协奏曲》和格什温《F大调钢琴协奏曲》,而这场重要的实况演出,难得的被官方以高水平、高品质的规格留下录音。

这场传奇演出曾经由日本唱片公司于1997年发行,但据说因版权争议,出版品很快就被回收并停止发行。一直到2010年,这场珍贵的演出记录才得以重见天日。

1993年的这场圣-桑《第五钢琴协奏曲》是李赫特本曲目第二个录音。翻开大师的纪录,除了1952年与康德拉辛在莫斯科的合作外,一直到40年后,李赫特才又留下了这首抒情唯美的钢琴名曲录音。

另一首作品格什温《F大调钢琴协奏曲》则是大师生平所留下唯一的录音。这部格什温在1925年所写下的作品,曲中充满了美国当代的华丽风采,美国味十足。尤其是这部作品甚至从未被20世纪的大师们如霍洛维兹、阿劳、巴克豪斯、鲁宾斯坦、吉利尔斯录制发行过。可谓空前绝后,钢琴家李赫特这场1993年的实况录音不仅是经典,而是传奇。

圣-桑《F大调第五钢琴协奏曲》作品103,作于1896年。这是圣-桑给为了庆祝他的作曲家兼钢琴家生涯50周年纪念音乐会而创作的最后一首钢琴协奏曲,此曲有《埃及》的标题。

格什温《F大调钢琴协奏曲》作于1925年。此曲被公认为是格什温最优秀的一部作品。音乐学家甚至将它列入历史50部最优秀的作品之中,理由是这部作品表达了当时那个时代的风貌。

67

这张专辑是叶甫根尼·斯威特兰诺夫指挥苏联国家交响乐团,演奏米利·巴拉基列夫的两部《交响曲》、《交响诗》及《序曲》。

米利·巴拉基列夫(Mily Balakirev,1837.1.2-1910.5.29)俄国作曲家。青年时代与爱国主义作曲家格林卡相遇并深受其影响。他本人后来则成为居伊、穆索尔斯基的良师益友。1861~1862年他们的组合中又增加了两位成员,鲍罗丁和里姆斯基-柯萨科夫,形成了“五人团”(即“五人强力集团” )。巴拉基列夫的音乐绚丽多彩且富想像力,采用了很多民间音乐的主题,或许可称之为最具影响力的俄国民族主义的推崇者。

俄罗斯“五人强力集团” 又称”五人团”、”新俄罗斯乐派”、”巴拉基列夫小组”。指由巴拉基列夫、穆索尔斯基、里姆斯基·科萨科夫、鲍罗丁、居伊等五位俄罗斯作曲家与艺术评论家斯塔索夫组成的作曲家社团。(所以严格来说应该是六人)形成于1856-1861年。以发扬和促进俄罗斯民族音乐为宗旨。强力集团成员的艺术思想受革命民主主义者车尔尼雪夫斯基等人影响较大。强力集团继格林卡之后,为俄罗斯民族音乐的进一步发展作出了贡献。

强力集团的作品多取材于俄国的历史、人民生活、民间传说或文学名著,并从民歌中汲取养料,在音乐语言和表现方法上进行了大胆的革新。穆索尔斯基的歌剧《鲍里斯·戈都诺夫》,交响诗《荒山之夜》、钢琴组曲《图画展览会》;里姆斯基·科萨科夫的交响组曲《天方夜谭》、管弦乐曲《西班牙随想曲》;鲍罗廷的歌剧《伊戈尔王子》、交响诗《在中亚细亚草原上》;巴拉基列夫的交响诗《塔玛拉》;居伊的器乐曲《东方曲》为强力集团的代表作。

里亚朵夫、格拉祖诺夫、伊波里托夫·伊凡诺夫、德彪西、拉威尔、斯特拉文斯基以及莱斯庇基等著名作曲家均受到强力集团的较大影响。强力集团为东欧及世界各国近现代民族乐派的开端,对俄国和世界各国的音乐创作产生了积极的推动作用。

大家都在听

海菲兹《柴科夫斯基、门德尔松·协奏曲》

这张专辑收录3个录音:1、海菲兹与莱纳指挥的芝加哥交响乐团合作,演奏柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》,1957年录音;2、海菲兹与明希指挥的波士顿交响乐团合作,演奏门德尔松《e小调小提琴协奏曲》,1959年录音;3、与室内管弦乐团合作演奏柴科夫斯基《忧伤小夜曲》作品26、《圆舞曲》(选自《C大调小夜曲》)作品48,1970年录音。

海菲兹演奏的柴科夫斯基《D大调小提琴协奏曲》非常精彩,展现了海菲兹举世无双的技巧和非凡的音乐修养。不论是音乐性、技巧或是莱纳、芝加哥交响乐团的协奏,都有压倒性的说服力,使这个版本成为无以伦比的示范级录音,无论演奏、演出阵容、录音,样样不俗,足以打败现今所有版本。

15

8期

8期

祖克曼《海顿小提琴协奏曲、交响协奏曲》

这张专辑是小提琴家祖克曼独奏并指挥洛杉矶爱乐乐团,演奏海顿《第一小提琴协奏曲》、《交响协奏曲》。

《C大调第一小提琴协奏曲》Hob.VIIa,大约创作于1761-1765年间。这部作品有着非凡的气度和跌宕起伏的情感,充分展现出皇室宫廷音乐的神圣与庄重。海顿的作品不像莫扎特作品那样富于戏剧色彩和灵性,更不像贝多芬音乐所具有的英雄性与抗争性。但那些对话式与问答式的写作技法,同样充分体现了古典主义音乐的典雅、节制、均衡的美。

《降B大调交响协奏曲》Hob.I.105作于1792年,也就是海顿第一次英国之旅期间。当时伦敦一度盛行普莱埃尔的“交响协奏曲”,音乐经纪人所罗门因此力劝海顿也写一部类似形式的作品,肯定能够博得伦敦听众的喜爱。海顿欣然接受了这个提议,很快写成了这部作品。四件乐器成为四个独立的声部,海顿为每一个声部都写了丰富多彩的旋律,使四件乐器在这部协奏曲中相映生辉。三个乐章都充满了热情而愉快的气质,而其最后的终曲乐章则又带有一丝鲜明的复古气息,海顿在这里采用了数十年前使用过的技巧,以歌剧宣叙调来铺陈主题,小提琴在这里就好像戏剧女高音,透出一种独特的幽默而滑稽的戏剧性效果。

--

6期

6期

爱丽丝·纱良·奥特《仙境》

这张专辑是钢琴家爱丽丝·纱良·奥特的演奏录音,收录了挪威作曲家格里格的钢琴作品:1、与埃萨-佩卡·萨洛宁指挥的巴伐利亚广播交响乐团合作,演奏《a小调钢琴协奏曲》,2015年1月在慕尼黑录制;2、演奏格里格的抒情小品及两首选自《培尔·金特》组曲的钢琴改编曲,2016年4月在柏林录制。

《a小调钢琴协奏曲》是这张专辑的重点曲目,爱丽丝·纱良·奥特的演奏具有独特气质与温柔缱绻的动人声音,赋予这部作品崭新的一面。专辑后半部是格里格的抒情小品及改编曲,都是广受欢迎的作品,不过收录在同一张专辑的情形却非常少,这些录音相信会带给乐迷新鲜的感受,体验到“爱丽丝漫游仙境”的美妙意境。

20

15期

15期

贝多芬·小提琴协奏曲、莫扎特·交响协奏曲

这张专辑收录了两部古典时期的杰作:1、小提琴家梅纽因担任独奏,与大卫·奥依斯特拉赫指挥的莫斯科爱乐乐团合作,演奏贝多芬《小提琴协奏曲》;2、奥依斯特拉赫父子担任小提琴、中提琴独奏,与梅纽因指挥的莫斯科爱乐乐团合作,演奏莫扎特《交响协奏曲》。这个录音是1963年9月28日在伦敦皇家阿尔伯特音乐厅录制的,是非常有趣的一个版本,由梅纽因与大卫·奥依斯特拉赫互相交换着担任独奏和协奏指挥,展示出这两位大师不但有高超的独奏水平,同时具备高深的指挥技能。

贝多芬《D大调小提琴协奏曲》作品61,作于1806年。此曲是贝多芬唯一的一部小提琴协奏曲,四大小提琴协奏曲之首,自古一直被誉为小提琴协奏曲之王。乐曲旋律柔美、格调高雅、规模宏大,颇具王者风范。

莫扎特《降E大调交响协奏曲》K364,作于1779年秋天。此曲是一部奇特而少见的作品,它是莫扎特为小提琴、中提琴与乐队创作的协奏曲,不过它与一般的协奏曲不同,它既是交响曲也是协奏曲,因为交响部分在一些段落是独立的,它并非担任协奏的角色。此曲介乎于交响曲和协奏曲之间,四件独奏管乐器与乐队展开竟奏,很像是巴罗克时期的大协奏曲。全曲共分三个乐章,是传统的快慢快结构,其中慢乐章的抒情方式是典型的莫扎特风格。听这部协奏曲,从几件独奏管乐器轻灵华丽的音乐里可以感受到莫扎特与乐手们的友谊,音乐里令人心荡神驰的浪漫气息使人联想到莫扎特那场毫无结果的恋爱游戏。

12

6期

6期

拉罗查《格拉纳多斯·钢琴小品》

这张专辑是钢琴家拉罗查演奏格拉纳多斯的几部著名钢琴小品集。

《六首西班牙民谣小品》是以西班牙民间音乐元素为创作特色的组曲,旋律优美流畅,既有巴斯克民间舞曲节奏的运用,也有吉他拨弦乐器的模仿,充满了浓郁的西班牙风情,曲风热情洋溢、生动活泼。

《升C大调音乐会快板》作于1903年,是格拉纳多斯应马德里音乐学院校长的要求,应征音乐学院学生的钢琴比赛用曲而创作的。此曲在当时获得了优胜奖。这是格拉纳多斯钢琴作品中的艺术珍品,是他最为华丽和难度最大的作品。虽然它的演奏技巧非常难,但也不能阻挡人们对它的喜爱,多次被钢琴家们灌录在唱片中。

《浪漫场景》作于1903年,并于1904年11月20日首次公演。这部作品是格拉那多斯最著名的钢琴组曲之一,在创作期间受到肖邦及同时期浪漫派音乐家舒曼、李斯特等人的影响,和早期的音乐创作相比,这个时期的作品有了很大变化,其演奏技巧加难,音乐中无不充斥着快速琶音、多声部的音乐织体,作品无论从技巧还是音乐表现力上都更具张力。此时的音乐创作,格拉那多斯将浪漫派技法融入到西班牙民族艺术文化中,其作品具有深刻的艺术内涵和审美趣味。该作无论在深度还是艺术手法上都拓展了其晚期杰出作品《戈雅之画》,著名钢琴家拉罗查曾说“自从发表《浪漫场景》以来,作品最引人注意的地方在于洋溢的浪漫主义”。

14

14期

14期

皮亚蒂戈尔斯基《伟大的大提琴协奏曲》

这张专辑收录了大提琴家皮亚蒂戈尔斯基演奏的三部大提琴协奏曲:1、与奥曼迪指挥的费城管弦乐团合作,演奏德沃夏克《大提琴协奏曲》(1946.1.17录制)、布鲁赫《科尔尼德莱》按希伯莱曲调为大提琴与乐队而作的慢板(1947.12.28录制);2、与施托克指挥的芝加哥交响乐团合作,演奏圣-桑《第一大提琴协奏曲》(1940.3.6录制)。

格里高利·皮亚蒂戈尔斯基(Gregor Piatigorsky,1903-1976)美籍俄罗斯大提琴家。他的演奏风格既严格地忠实于原作,又富于俄罗斯民族的浪漫气质。他主张在感情、理智和技巧这三大演奏要素中,不应偏向于任何一个方面,而要力求完美、精确地反映作品的全部风貌和全部精神内涵。

德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》作品104,作于1894-1895年,是德沃夏克为他的一位好朋友,大提琴家哈努斯维汉而作的。此曲不但是德沃夏克的代表作之一,而且也是少数几部广受世人喜爱的大提琴协奏曲杰作之一。这部协奏曲,其内容的深度、鲜明的形象以及交响发展的规模等方面,更接近于他的最后两部交响曲,无疑都是它的成功所在。此曲可以说是德沃夏克停留美国期间的最后巨构,曲中旋律优美,更由于写作于美国,把美国的地方色彩和波希米亚民谣曲调巧妙地融合起来,产生独特的魅力。表达了德沃夏克对祖国和人民命运的思念,还有他对初恋女友的哀悼,这些复杂的感情交织在一起,可以给人巨大的感动。

布鲁赫《科尔尼德莱》按希伯莱曲调为大提琴与乐队而作的慢板,作品47,作于1881年。这部作品以犹太人的希伯莱祷歌曲调为主题,所以又名《晚祷》。犹太人在赎罪节(9月末或10月初)开始之日,群聚于一堂,彻夜祷告,以赎一年之罪。“科尔尼德莱”是祷歌的第一句,意为“我辈都起誓”。作品由两大部分组成:第1部分,d小调,慢板,主题缓慢而沉重,在低音区吟诵,有一种沉郁悲伤的色彩;第2部分,D大调,主题舒展悠长,委婉如歌,明净而安宁,仿佛在歌颂神的恩泽与威力无比,充满对未来的希望。最后在幽寂的冥想气氛中结束。

圣-桑《a小调第一大提琴协奏曲》作品33,完成于1872年。此曲是圣-桑最著名的大提琴协奏曲。这部作品共分三部分,是采用整体合并成一个乐章,让各部分不间断地继续的形式。

--

5期

5期

克莱伯《1949-1955录音集》

这套5CD合辑收录了指挥家埃里希·克莱伯与皇家音乐厅管弦乐团、维也纳爱乐乐团、科隆广播交响乐团、伦敦爱乐乐团合作,1949-1955年间的演奏录音。曲目包括贝多芬《第三、五、六、七、九交响曲》、韦伯《第一交响曲》、莫扎特《第39、40交响曲》、舒伯特《第九交响曲“伟大”》。

埃里希·克莱伯(Erich Kleiber,1890年8月5日-1956年1月27日)奥地利指挥家。有优异的节奏感,组织力强,是抒情风格的代表性指挥家,被认为是莫扎特、理查·斯特劳斯和贝尔格歌剧作品的杰出诠释者,他领导的柏林德国歌剧院在30年代达到了极高的世界声誉。同时,他指挥贝多芬、舒伯特等人的管弦乐也有极高的声誉,被称为“精巧细致的管弦乐指挥专家”。他指挥英国室内乐团演奏的蒙特威尔第与巴洛克作品,可堪称权威,而对巴洛克时期协奏曲的诠释尤其到位。埃里希·克莱伯之子卡洛斯·克莱伯也是20世纪一位卓有成就的指挥大师。

埃里希·克莱伯是20世纪为数不多可称得上伟大指挥家的人之一。他曾经说过一句话:音乐是给予每一个人的,就象太阳与空气一样。埃里希·克莱伯对于录音有着复杂的情感。一方面他认为演出者与听众之间存在着一种奇妙的关系。对他而言,录音只是一种贫乏的替代品:它让演出与独特的情绪僵化冻结,使得每一次聆听的感觉都一样,然而从来没有两个音乐演奏会是完全一样的。而另外一方面,他又颇有远见,他了解录音保存了音乐的演出,而且充满了娱乐性。

埃里希·克莱伯在演出前总是不厌其烦地钻研乐谱,演奏时严格遵循原谱指示,避免投入过多个人主观感情。他总能掌握住作品的整体性,以理性的态度寻求结构与情感要素的平衡,排斥错误的传统演奏方式。

在二战期间,埃里希·克莱伯曾经录制了许多78转的唱片,然而真正为他建立永久名声的录音却是他在战后为Decca唱片公司所录制的作品,也就是收录在这套合辑的录音。尽管这些录音还无法展现埃里希·克莱伯真正的音乐活力,却也让我们见证了他音乐生涯中所指挥作品的核心价值。

21

50期

50期

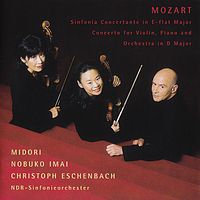

美岛莉、今井信子《莫扎特·交响协奏曲》

这张专辑收录了两部莫扎特的作品:1、由小提琴家美岛莉、中提琴家今井信子与艾森巴赫指挥的北德广播交响乐团合作,演奏莫扎特《交响协奏曲》;2、由小提琴家美岛莉、钢琴家艾森巴赫与其指挥的北德广播交响乐团合作,演奏莫扎特《钢琴、小提琴与管弦乐团协奏曲》。

《降E大调交响协奏曲》K364,大约在1779年秋天完成于萨尔茨堡。这部作品全面地反映出他过去的成就与未来的风格特点。天才的莫扎特大大地扩充了独奏乐器与乐队形式之间的协调关系。独奏乐器小提琴与中提琴在交响乐中似乎高耸于乐队其他乐器之上,然而它们与整个乐队却是血肉相连。乐队和独奏乐器彼此并不是对立的,而是平等的伙伴。最有说服力的例子是第一呈示部的结尾,其中独奏小提琴和中提琴极为自然而和谐地从众多乐器中脱颖而出,或者不如说,独奏正是从众多乐器中“诞生”出来。就乐队本身而言,全奏插部乃是交响发展的重要组成部分。甚至在独奏演奏经过句时,全乐队的进入在这里也是极为重要的。

在这首交响协奏曲中,中提琴作为独奏声部的应用,在那个时代的音乐会中,是非同寻常和令人惊叹的。在18世纪,中提琴还不是广泛应用的独奏乐器。莫扎特打破了传统,跳出了世俗对待中提琴的偏见,以当时独一无二的高水平作曲手法和对乐器本质的了解,绝妙地发挥了中提琴的表现性能。中提琴的独奏声部流畅自如,可以说极为精美。从运用多种多样的技术手段和手法这一点来看,在这首乐曲中,中提琴与小提琴声部达到了完全平衡。想必作曲家已预先构想中提琴独奏声部由他本人亲自演奏了。

--

6期

6期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司