这张专辑是钢琴家法佐·赛依,演奏莫扎特的四部钢琴奏鸣曲。

《C大调第十钢琴奏鸣曲》K330,作于1781-1783年。此曲因在巴黎期间创作,有法国风味。第一乐章,中庸的快板,C大调,奏鸣曲式。在第一主题后,接着是属调的第二主题,呈示部最后以4小节尾奏收束。发展部类似插句形式,转调频繁,再现部照原型再现。第二乐章,如歌似的行板,F大调,二段体。优美的主题呈示,又反复后进入下一部分,这一部分也加以反复,接着第二部分变为F小调,有对照性的优美情调。这一段也作2次反复,然后再现F大调的主题。第三乐章,小快板,C大调,奏鸣曲式。在轻快的第一主题后,经过经过句,以属调表现第二主题,以小尾奏结束呈示部。然后夹着像第一乐章一样自由的发展部,进行至再现部,第一主题、第二主题出现后,以尾奏作终结。

《C大调第十六钢琴奏鸣曲》K545,作于1788年。第一乐章,快板,C大调,奏鸣曲式。第一主题极单纯,音阶性的经过句后,以属调表现第一主题,这个主题与《D大调长笛协奏曲》的第一乐章第二主题儿乎相同。在左手与右手交互奏出分散和弦音型后,为呈示部尾声。发展部承接呈示部尾声音型,a小调两手交互发展。再现部以F大调再现第一主题,C大调再现第二主题。第二乐章,行板,G大调,三段体。在阿尔贝提低音下奏出主题,变奏后以D大调像是主题衍生出的旋律。再经过主要主题的变奏后,以g小调经降B大调至c小调、g小调转调,引导七题再现后,进入尾奏而结尾。第三乐章,小快板的回旋曲,C大调。回旋主题呈示后,第一插句为G大调,来自主题的8分音符音型,第二插句为a小调。主题作第三次呈示后,以8分音符的音群构成的尾奏结束。

《C大调第七钢琴奏鸣曲》K309,作于1777年。此曲是莫扎特在前往曼海姆和巴黎的旅程途中写作。

《C大调第一钢琴奏鸣曲》K279,作于1774年。1772年春,莫扎特第三次自意大利旅行回来,又去维也纳。此曲当时是为大键琴而作。

展开

节目(12)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

34

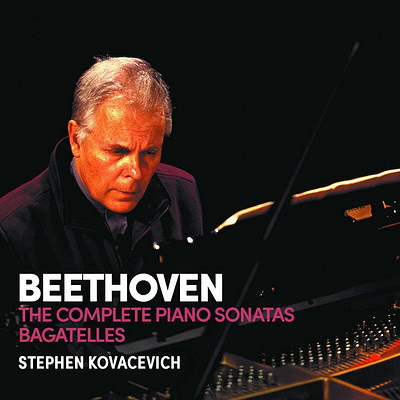

这套合辑是钢琴家史蒂芬·科瓦切维奇1991-2003年录制的,被公认为是迄今贝多芬钢琴奏鸣曲最具权威的演绎版本之一。一位评论家在评论他所演奏的《锤子键》时指出:“史蒂芬·科瓦切维奇用一种不屈不挠、有时甚至是好斗的精神来诠释这一巨作,他的演奏甚至可与布伦德尔、吉列尔斯和波利尼相提并论……他在按下琴键的那一刻,便宣告了音乐的超凡力量。”

史蒂芬·科瓦切维奇(Stephen Kovacevich),1940年出生于美国加州圣培卓市,是阿格丽奇的第三任丈夫。史蒂芬·科瓦切维奇是一位极具洞察力的钢琴演奏者。作为一名钢琴家,他对贝多芬、勃拉姆斯、莫扎特、舒伯特等人的作品的演绎令人大为折服。史蒂芬·科瓦切维奇不但是一位久负盛名的钢琴演奏家,他还曾多年担任指挥,与世界各地的管弦乐队共同演奏了众多18世纪至19世纪的作品,备受称赞。

在世界音乐史上,贝多芬的32首钢琴奏鸣曲对钢琴音乐的发展有着巨大的贡献。这些作品表达了他崇高的艺术理念和丰富的个人情感,同时,这些作品的曲体结构也是最精致和最优雅的。后辈从贝多芬的作品中能够深切地体会到他那刚劲的气质、理性的深思和质朴的精神。贝多芬就像一位哲人,为世人献上了一曲又一曲讴歌人类灵魂的“圣歌”。

贝多芬的钢琴奏鸣曲是分三个时期完成的。第一个时期是1794—1800年,这一时期他创作了13首钢琴奏鸣曲,贝多芬音乐风格中最具代表意义的“英雄性”在这些作品中有了初步的体现,钢琴奏鸣曲《悲怆》是他罹患耳疾时痛苦的内心独白。第二个时期是1801—1814年,这一时期他又创作了14首钢琴奏鸣曲,这些作品是贝多芬的音乐创作进入创新阶段的重要标志。在钢琴奏鸣曲《暴风雨》中,贝多芬用平凡的素材和朴素的音乐语言表达了他那丰富的情感和深刻的思想。第三个时期是1816—1822年,在此期间,贝多芬创作了最后5首钢琴奏鸣曲,这是他晚期的重要作品。这些钢琴奏鸣曲的风格不再象中早期的作品那样感情激烈、斗志昂扬,相反变得沉静、柔缓了。

28

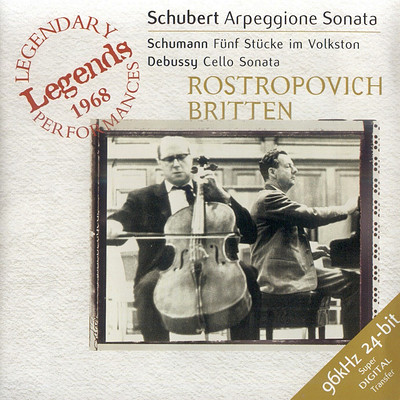

这张专辑是罗斯特洛波维奇与布里顿合作,演奏舒伯特《阿佩乔尼奏鸣曲》、舒曼《五首民谣》、德彪西《d小调大提琴奏鸣曲》。

这是最具经典色彩、最超值的唱片之一。专辑中的舒伯特《阿佩乔尼奏鸣曲》被誉为此曲的最佳版本。舒伯特这首独特作品原是为六根弦的阿佩乔尼琴所作,罗斯特洛波维奇改以四根弦的大提琴演奏,技巧却丝毫不见滞涩,功力深厚。布里顿虽以作曲家名世,但其钢琴演奏同样出色,体现了互为衬托的效果。此外,这张唱片还收录了舒曼《五首民谣》Op.102、德彪西《d小调大提琴奏鸣曲》,两位大师的配合天衣无缝、相得益彰。

34

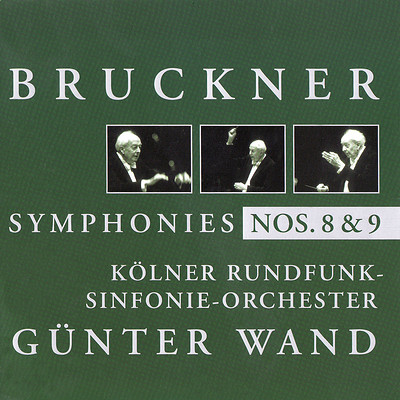

这张专辑是旺德指挥科隆广播交响乐团,演奏布鲁克纳的《第八、第九交响曲》,1979年5月28日-6月2日、1978年6月10日在德国科隆的录音。其中《第八交响曲》采用第二版,1890年创作;《第九交响曲》采用初版。

旺德指挥的《第八交响曲》录音版本广受好评,他与科隆广播交响乐团合作的这个版本被认为是其巅峰之作,获得了留声机大奖,评价极高,被认为是“当今最伟大的布鲁克纳演绎之一”。旺德指挥的《第九交响曲》录音版本同样备受赞誉。他与科隆广播交响乐团合作的版本被认为是“最接近原始创作版本”的演绎之一。

旺德的指挥展现了他对布鲁克纳音乐的深刻理解与热爱。他注重保持作品原有的韵味,同时通过精准的律动性构建和情感表达,将布鲁克纳音乐的厚重感与精神内涵完美呈现。他的这个录音版本不仅获得了极高的评价,还成为了布鲁克纳爱好者心中的经典之作。

大家都在听

阿卡多《皮亚佐拉·再会诺尼诺》

这张专辑是小提琴家阿卡多与意大利室乐团合作,演奏皮亚佐拉的几部作品。

阿斯托尔·潘塔莱昂·皮亚佐拉(Astor Pantaleon Piazzolla,1921年3月11日-1992年7月4日)阿根廷作曲家以及班多纽手风琴独奏家。以全方位系统的古典音乐训练为基础,创造性地融合传统古典音乐与爵士乐的作曲风格,将探戈音乐从通俗流行的舞蹈伴奏音乐提升为可以单独在舞台上展示的具有高度艺术性,并能表达深刻哲理的纯音乐形式,并由此创立了“新探戈音乐”乐派,成为阿根廷文化的代表人物之一,以及南美音乐史上的重要人物。在阿根廷,皮亚佐拉被尊称为“探戈之父”及“阿根廷国宝”。

《再会诺尼诺》作于1959年。此曲是皮亚佐拉为其父所作之挽歌,也是他最著名以及最具风格代表性的曲目之一。原曲以五重奏编制呈现,乐器包含班多钮手风琴、钢琴、小提琴、电吉他以及低音大提琴,现在则被广泛改编为各种不同编制演奏。

皮亚佐拉曾在1980年回忆他在创作这个作品时说道:“当时,我好像被天使包围着,使我写出如此绝妙的音符,我甚至对这一切深感怀疑。”皮亚佐拉至少采用了二十种不同的配器来演奏这首作品,可以说这个作品一直伴随了他的整个一生的演奏生涯。也有人将Adios Nonino直接译作“再见,爸爸”。

--

9期

9期

陈洁《中国钢琴名曲集》

钢琴源于西方,钢琴音乐的源头自然也在西方。中国最早的钢琴音乐大概是上世纪初赵元任创作的《花八板与湘江浪》,及后的三、四十年代有贺绿汀的《牧童短笛》、《摇蓝曲》,丁善德的《春之旅》组曲,江文也的钢琴叙事诗《浔阳月夜》等。这一时期的作曲家与作品虽然不多,但水准高,不少作品至今仍长演不衰。 从1949年到70年代末,中国钢琴音乐在数量上发展空前,但这时期的创作受到政府的严格控制,在题材选择上偏重于移植改编一些著名古曲或民歌曲调,原创作品也以迎合形势需要的标题音乐为主,无标题的纯音乐很少;在技法上则侷限於欧洲浪漫派风格和中国五声音阶。因此,这一时期作曲家们的音乐表现手段显得比较单一、贫乏,也难有突出成就。但也有音乐家以娴熟的传统技法、通俗的语言写出了一些旋律优美、意境清新、大众喜闻乐见的乐曲。

13

16期

16期

祖克曼《海顿小提琴协奏曲、交响协奏曲》

这张专辑是小提琴家祖克曼独奏并指挥洛杉矶爱乐乐团,演奏海顿《第一小提琴协奏曲》、《交响协奏曲》。

《C大调第一小提琴协奏曲》Hob.VIIa,大约创作于1761-1765年间。这部作品有着非凡的气度和跌宕起伏的情感,充分展现出皇室宫廷音乐的神圣与庄重。海顿的作品不像莫扎特作品那样富于戏剧色彩和灵性,更不像贝多芬音乐所具有的英雄性与抗争性。但那些对话式与问答式的写作技法,同样充分体现了古典主义音乐的典雅、节制、均衡的美。

《降B大调交响协奏曲》Hob.I.105作于1792年,也就是海顿第一次英国之旅期间。当时伦敦一度盛行普莱埃尔的“交响协奏曲”,音乐经纪人所罗门因此力劝海顿也写一部类似形式的作品,肯定能够博得伦敦听众的喜爱。海顿欣然接受了这个提议,很快写成了这部作品。四件乐器成为四个独立的声部,海顿为每一个声部都写了丰富多彩的旋律,使四件乐器在这部协奏曲中相映生辉。三个乐章都充满了热情而愉快的气质,而其最后的终曲乐章则又带有一丝鲜明的复古气息,海顿在这里采用了数十年前使用过的技巧,以歌剧宣叙调来铺陈主题,小提琴在这里就好像戏剧女高音,透出一种独特的幽默而滑稽的戏剧性效果。

--

6期

6期

海恩德尔《西贝柳斯、沃尔顿·小提琴协奏曲

这张专辑是小提琴家伊达·海恩德尔与芬兰指挥家贝尔格伦德率领的伯恩茅斯交响乐团合作,演奏西贝柳斯、沃尔顿的小提琴协奏曲。贝尔格伦德是诠释西贝柳斯作品的权威,他对北欧民族史诗的色彩感有最准确、最权威的把握,而他指挥伯恩茅斯交响乐团对西贝柳斯音乐的诠释,也能体现那种独特的较为冷峻的色彩感。

西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》作品47,是他的早期作品,完成于1903年。作曲家十分热爱芬兰的自然景色和古代诗人荷马的文学史诗,在这部协奏曲中,也自然而然地表露了这种感情。音乐主题热情奔放,富有浓厚的芬兰气息。乐曲充分发挥了独奏小提琴的演奏技巧和表现力,在乐队部分的写作上也发挥了交响特色。整个作品如一幅音画,栩栩如生。此曲民族风格浓郁、将诗意的抒情、宏伟的气魄和欢腾的舞蹈融为一体;同时由于西贝柳斯本人也是小提琴家,因此,此曲充分利用和发挥了小提琴的技巧和表现力。

威廉·沃尔顿《b小调小提琴协奏曲》完成于1939年。此曲在旋律上称得上是伟大的浪漫主义,以其绚丽多彩的弦乐使他成为真正大师的标志,其中第一乐章在结尾处,小提琴与长笛的交织部分堪称二十世纪最为优美的音乐之一。

--

6期

6期

杨天娲《萨拉萨蒂·小提琴与管弦乐团作品》

这套专辑是小提琴家杨天娲与伊兹奎尔多指挥的西班牙纳瓦拉交响乐团合作,演奏萨拉萨蒂《小提琴与管弦乐团作品》。

巴勃罗·德·萨拉萨蒂(Pablo de Sarasate),流芳古今的西班牙著名小提琴家、作曲家。萨拉萨蒂不仅是完美的演奏家,还是完美的作曲家,同时还特别擅长演奏自己的炫技性作品。

萨拉萨蒂的演奏技巧纯熟,音色迷人。他的演奏既有法国学派典雅、优美的风格,又有热情奔放的西班牙民族民间色彩,音色优雅、飘逸和水晶般的纯净、明亮,听起来宛如优美高妙的花腔女高音。他那大幅度的颤指,使强烈的感情更加激动人心。他的同时代人称他为“本世纪末的帕格尼尼”和“花腔表演艺术之王”,他是在炫技表演艺术上使人入迷的、世界上独一无二的小提琴表演艺术家。

19

31期

31期

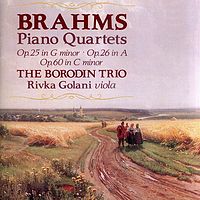

鲍罗丁三重奏《勃拉姆斯·钢琴四重奏》

这张专辑是钢琴家艾德琳娜与鲍罗丁三重奏合作,演奏勃拉姆斯三部《钢琴四重奏》。

《g小调钢琴四重奏》作品25,完成于1854年。这是一部带有交响性创作思维的室内乐作品,选材丰富、布局严谨、形式广阔,包含丰富的个人情感。

《A大调钢琴四重奏》作品26,此曲开阔、抒情, 不再有过多的悲情色彩,音乐中充满春意盎然的温暖和亮丽,同时又生机勃勃,激情奔放。结构上采用严格的古典曲式,旋律和节奏大幅度变化,和声效果丰富。

《c小调钢琴四重奏》作品60,完成于1856年。此曲是勃拉姆斯两首长时间创作的作品之一(另一首是《第一交响曲》,耗时22年),也是投入感情最多、最耗费心血的室内乐作品,其中饱含着他内心蕴藏的对作曲家舒曼的悲剧印象,对克拉拉·舒曼的爱慕情结,以及那种没有结果的爱带来的内心挫折与消沉情绪,因此这部作品有一个“维特四重奏”的称号,对应歌德的作品《少年维特之烦恼》中的主人公。

16

12期

12期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司