这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家弗里达·鲍尔、弗拉基米尔·杨波斯基合作的四部室内乐作品。

巴托克《第一小提琴奏鸣曲》作品21,作于1921年,题献给匈牙利女小提琴家德拉尼。

巴托克《匈牙利民歌》Sz42,作于1908年。此曲所使用的旋律都是匈牙利的民歌,改编这些民歌的手法是将旋律基本原封不动,并用和声变奏的形式重复若干遍。

拉威尔《G大调小提琴奏鸣曲》作于1923-1927年。此曲是拉威尔创作晚期的作品,也是唯一一部小提琴奏鸣曲。在这一作品中,拉威尔突破了奏鸣曲结构与调性上的对立统一规律,在展开部尝试了双调性的创作技法,使得音乐音响在听觉上既相对独立又可形成统一的音响效果。

拉威尔《茨冈》作于1924年。此曲是一首供音乐会演奏用的小提琴狂想曲。拉威尔为女小提琴家约阿希姆的外孙女所作,她琴艺高超,为此拉威尔在这首乐曲中吸收了帕格尼尼的小提琴演奏技巧和匈牙利吉普赛音乐的特点,乐曲结构与自由奔放的风格,使人联想到李斯特的《匈牙利狂想曲》。拉威尔又将它配器成为小提琴与乐队的协奏曲,显得更为华丽辉煌。

展开

节目(10)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

这张专辑是钢琴家波利尼演奏勃拉姆斯《第二钢琴协奏曲》。

《降B大调第二钢琴协奏曲》作品83,作于1881年。此曲具有勃拉姆斯所独有的沉着与厚重,同时又有他明朗、温柔的另一面。1878年春,勃拉姆斯到意大利旅行,这一南欧古国的风土人情给作者留下了极为深刻的印象,由此勃拉姆斯开始构思这首乐曲。1881年三月,作者再度访问意大利,这一次彻底唤起了他的灵感,于是回国后立刻伏案疾书,当年夏天便完成了此曲。实际上,此曲中的意大利风格并不明显,但无疑是作者真实情感的流露,堪称之一。

16

这套合辑收录了布列兹指挥的全部韦伯恩作品。韦伯恩是“第二维也纳”中的音色大师,突破并拓展了勋伯格式的序列主义,创作更加倾向于无调性甚至是“无声”,布列兹正是其继承者,在这条先锋之路上越走越远。布列兹对韦伯恩的作品很推崇,对作品中的旋律、和声与对位进行周密思索、分析。布列兹的指挥风格和韦伯恩的作品气质很相配,也继承了一部分韦伯恩的创作理念。这套合辑不仅收入布列兹指挥的管弦乐作品,还有爱默森四重奏、艾马尔、克莱默、齐默尔曼等名家参与录音。布列兹诠释的韦伯恩作品有着清晰的结构,显得极为精致,深含无穷的魅力,这套合辑也是聆听韦伯恩作品的首选。

安东·冯·韦伯恩(Anton von Webern,1883年12月3日-1945年9月15日)奥地利作曲家,新维也纳乐派代表人物之一。他的作品简洁凝练、独树一帜,具有鲜明的风格和特性,成为了近代先锋派音乐发展的标杆。韦伯恩的一生虽然短暂,但他在音乐创作上的影响却非常大。他的作品风格独特,他的音乐来自于心灵深处,以别人无法想像的简洁、浓缩、凝练的音乐特征而著称,在世界上产生了非常广泛的影响。

27

这张专辑是美国发烧独立名厂Klavier Records(发烧友通称老K、大K)的录音精选辑,由世界首席录音大师Bruce Leek制作,它的音乐及音色被音响界评为极品之作。专辑收录了肖邦、斯特拉文斯基、拉威尔、马斯奈、比才等多首经典名曲。

Klavier Records当年凭借着《马斯奈:领袖》(KCD 11007)、《圣桑:动物狂欢节》(KCD 11011)、《圣桑:管风琴交响曲》(KCD 11010)、《比才:C大调交响曲》(KCD11012)这四张专辑,横扫发烧音响唱片市场,也为自己打下一片江山,除获得TAS发烧榜单上的肯定外,只要是Louis Fremaux指挥Birmingham Symphony Orchestra(伯明翰市立交响乐团),肯定是发烧的保证,另外大家都知道Keith.O.Johnson,他为美国Reference Recordings唱片公司录下三十几张发烧片,也替美国Hi-End音响Spectral设计数字线路,后来也转至Klavier公司,录下许多顶级珍贵的录音,况且Klavier公司还有当家录音工程师Bruce Leek(老K的老板,帮Wilson Audio录制Center Stage 舞台正中的那一位),Bruce Leek向来对于录音总是抱持着一个坚持,也就是只使用两支高感度麦克风来收录所要的声音,然后以直刻方式灌录CD。因为 Bruce Leek认为只有这么做才能真实的还原声音真正的面貌,也才可以十足的彰显出音乐家的个人风格。

大家都在听

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(六)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与捷克爱乐乐团、布拉格交响乐团合作的两部作品。

肖斯塔科维奇《a小调第一小提琴协奏曲》作品77,作于1947-1948年,题献给他的挚友同时也是他的室内乐搭档、苏联小提琴大师大卫·奥伊斯特拉赫。据说,由于苏联当时的政治因素,在那段人心惶惶的岁月中,肖斯塔科维奇只能将手稿埋藏在抽屉的最底层,直到斯大林去世,该作品才于1955年得到首演并获得空前成功。

哈恰图良《d小调小提琴协奏曲》,完成于1940年夏季。此曲是其创作生涯中的早期音乐作品,也是他创作的唯一一部小提琴协奏曲。正如他自己说道:“在作曲中以及在演奏中的协奏曲形式一直都在吸引着我,这是一种辉煌,富有节日气氛的体裁,”这也是促使哈恰图良创作此作品的原因之一。体裁不仅是音乐作品的种类和样式,也可以作为音乐创作的表现手段。的确,自协奏曲这种器乐体裁形式出现后,无论是早期的巴洛克时期还是近至二十世纪以后的近现代,作曲家们都不会放过这种能显示白己创作技巧和内涵的体裁作品。

--

6期

6期

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(二)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家弗里达·鲍尔、列夫·奥伯林、大提琴家斯维亚托斯拉夫·克努谢维茨基合作的三部室内乐作品。

舒伯特《A大调第四小提琴奏鸣曲“二重奏”》D574,作于1817年。

莫扎特根据法国歌曲而作的《G大调变奏曲》K359,作于781年,稍快板,主题为三段体。

舒伯特《降B大调第一钢琴三重奏》D898,作于1827年。此曲因旋律优美、结构严谨,兼具“古典”和“浪漫”主义风格,而广受演奏家和听众的青睐,至今被列为世界重大室内乐比赛或音乐会演奏曲目之一。有人把这部三重奏说成是自贝多芬《大公三重奏》问世以来的最佳之作,旋律明朗、抒情富有歌唱性。尤其是第二乐章,丝丝入扣的旋律,像极了大小提琴在一问一答地对话,此时的钢琴则像一位倾听者并不时的插着话。

--

9期

9期

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(三)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家列夫·奥伯林、布拉格广播交响乐团合作的三部室内乐作品。

德沃夏克《a小调小提琴协奏曲》作品53,作于1879年,为当时的著名小提琴家约阿希姆而作。此曲美丽的乐思、迷人的旋律以及赏心悦目的配器风格,都显示出独特的民族色彩。但小提琴声部因常具即兴演奏特点,乐曲结构近似狂想曲,三个乐章的比例似乎也不太平衡,第一乐章篇幅嫌短一些。

格里格《G大调第二小提琴奏鸣曲》作品13,完成于1867年7月,格里格仅用了三个星期的时间就完成了。他后来将这部作品献给了作曲家、指挥家、钢琴家约翰·斯文森。在经历了痛失挚友诺尔德拉克以及与挚爱的妮娜终成眷属这些人间的悲欢离合之后,作曲家体会到了来自身体上和心理上的痛苦。此时已不见了青春时期的那种单纯的无忧无虑的欢乐与冲动,取而代之的是用刚强而积极的态度去面对人生。特别是当格里格在接过了诺尔德拉克手中的那面挪威民族音乐艺术的大旗后,他便将身上肩负的这份重任化作了坚定的信念和无限的动力。在这部作品中,格里格大量的运用了挪威民族舞曲的因素,并且尝试着将挪威民族特有的斯普林格舞曲和欧洲圆舞曲的因素有机的结合在一起,突出了非凡的民族性,在创作上取得了巨大的进步。丹麦著名作曲家加德在听完这部奏鸣曲后,曾激动地希望格里格在创作下一部奏鸣曲时,挪威味要少一些,而格里格对自己所选定的道路坚定不移,他表示:“正相反,教授先生,下一步挪威味要更多一些。”从这些不难看出,格里格已经真正开始成长为一名名副其实的民族主义音乐家。

格拉祖诺夫《a小调小提琴协奏曲》作品82,完成于1904年,献给小提琴家奥尔。此曲是格拉祖诺夫最广为人知的作品,从中可看到柴科夫斯基的影响。格拉祖诺夫以高超的专业作曲手法加以处理,全曲结构严谨,形式洗练,旋律音调接近俄罗斯民歌。

--

9期

9期

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(五)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家弗里达·鲍尔、莫斯科交响乐团合作的普罗科菲耶夫三部作品。

普罗科菲耶夫《D大调第一小提琴协奏曲》作品19,作于1916-1917年。普罗科菲耶夫在此曲中作了颇多大胆的尝试,三个乐章不按快—慢—快结构,第一和第三乐章以柔和如歌的慢速主题为主,第二乐章不用惯常的慢板,而是快速度的怪诞式谐谑曲。同时,他更多方探索小提琴演奏技巧的种种可能性,发展出不少富有独创性的技法,得到异乎寻常的效果;令人头晕目眩的高速乐句与拨奏,从模糊的滑音到极度清晰,从靠近琴马的特殊奏法到无比通透的泛音,还有富有诗意的抒情咏唱,无比清新的色彩效果,都全用到这部作品中,为整部作品增添不少魅力。这些新颖技巧和音响效果,也就让这部乐曲充满各种对置对比,如美丽的幻想、大自然的崇高,与尖锐的怪诞形象对置,抒情与诙谐的对比。曲中虽有尖刻怪诞效果,但整体上,全曲仍是以抒情的音乐形象主导着发展,散发着深刻感情和乐观肯定精神。

普罗科菲耶夫《五首旋律》作品35b,作于1920年。

普罗科菲耶夫《f小调第一小提琴奏鸣曲》作品80,作于1938-1946年间。此曲极富戏剧性,充满了尖锐的对比,以及各种情绪化的感情。作品中既有新古典主义的元素,又有俄罗斯民族音乐元素。在创作方面可谓是既有继承又有创新。这是普罗科菲耶夫最阴暗艰涩的作品之一,他自己对其的描述是:“阵阵刮过墓园的风”。漫长的创作过程也让他目睹了战争的残酷性,这种撕裂感在第一乐章感觉最明显,尤其有小提琴特有的干涩感陪伴着。

--

12期

12期

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(一)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家弗里达·鲍尔合作的三部小提琴奏鸣曲。

贝多芬《F大调第五小提琴奏鸣曲“春天”》作品24,作于1800年。“春天”的标题并不是贝多芬所定,一般认为是后人因此曲第一乐章所荡漾的青春气息,表达了希望、温馨和幸福感而赋予的。

勃拉姆斯《G大调第一小提琴奏鸣曲“雨点”》作品78,作于1878-1879年。此曲因其中第三乐章用了《雨点之歌》的旋律而称为《雨点奏鸣曲》。

勃拉姆斯《d小调第三小提琴奏鸣曲》作品108,从1886年起创作,完成于1888年。其间,勃拉姆斯的几位好友病逝与病危,音乐评论家们认为有宿命观渗入了这部作品。

26

11期

11期

大卫·奥伊斯特拉赫《普罗科菲耶夫》

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫与钢琴家奥伯林、扬波尔斯基、鲍尔合作,演奏普罗科菲耶夫的小提琴作品。1946-1972年的现场演奏录音。

《f小调第一小提琴奏鸣曲》作品80,作于1938-1946年间。此曲极富戏剧性,充满了尖锐的对比,以及各种情绪化的感情。作品中既有新古典主义的元素,又有俄罗斯民族音乐元素。在创作方面可谓是既有继承又有创新。这是普罗科菲耶夫最阴暗艰涩的作品之一,他自己对其的描述是:“阵阵刮过墓园的风”。漫长的创作过程也让他目睹了战争的残酷性,这种撕裂感在第一乐章感觉最明显,尤其有小提琴特有的干涩感陪伴着。

《五首歌调》为小提琴与钢琴而作,作品35b,根据1921年创作的5首歌曲改编,与波兰小提琴家科汉斯基协作,改编于1925年。5首中第1、3、4曲献给科汉斯基,第2曲献给俄国出生的女小提琴家韩森,第5曲献给匈牙利著名小提琴家西盖蒂。

《D大调第二小提琴奏鸣曲》作品94b,作于1943年。此曲曲风抒情而优雅,同时也欢快而活泼。普罗科菲耶夫在战争时期创作出这样一部作品,反应了他超脱世俗,希望和平赶快来临的美好愿望。

--

15期

15期

阿班·盖哈特《浪漫的大提琴协奏曲(1)》

这张专辑是大提琴家阿班·盖哈特与卡马尔指挥的苏格兰交响乐团合作,演奏埃尔诺·多赫南伊、乔治·埃奈斯库、欧根·达尔伯特三位作曲家创作的浪漫主义大提琴协奏曲。

阿班·盖哈特(Alban Gerhardt)1969年生于柏林的一个音乐家庭。父亲是柏林爱乐乐团的小提琴手,母亲则是声乐家。身为音乐家的母亲教导他如何在诠释音乐时,透过乐器来呼吸。小时候母亲带她去参观卡拉扬录制瓦格纳《尼伯龙根的指环》,因而开始对站在舞台上演唱伟大的咏叹调产生幻想。而父亲则让他更有机会接触到各种音乐细节的热情。直到二十岁,盖哈特才真正决定以大提琴演奏做为终生职业。

多赫南伊《D大调音乐会小品》作品12,是一部大提琴与乐队的作品,展现了其在大提琴领域的创作才华。这部作品以其高难度的技术要求和深刻的艺术表现力而著称,被认为是多赫南伊的重要作品之一。这部作品延续了多赫南伊一贯的音乐风格,即注重独奏乐器的表现力和与乐队的互动。作为一部大提琴与乐队的作品,它包含丰富的旋律线条和复杂的和声处理,体现了多赫南伊对大提琴这一乐器的深刻理解和创新。

埃奈斯库《降b小调交响协奏曲》作品8,作于1901年。这部作品融合了浪漫主义的抒情性和新古典主义的严谨性。埃内斯库通过复杂的旋律线条和丰富的和声处理,展现了小提琴和大提琴的独特魅力。作品不仅注重独奏乐器的表现力,还通过与管弦乐队的互动,增强了音乐的整体性和戏剧性。这部协奏曲交响曲还体现了东欧民族音乐的某些特点,如旋律的装饰性和节奏的灵活性。

--

9期

9期

奥伊斯特拉赫《巴赫双小提琴协奏曲》

这张专辑是大卫·奥伊斯特拉赫与儿子伊戈尔·奥伊斯特拉赫合作,演奏巴赫《小提琴、双小提琴协奏曲》,由鲁道夫·巴塞尔指挥莫斯科室内乐团担任协奏。

奥伊斯特拉赫父子的演奏,对作品吃的很透,演奏极为“捻熟”。独奏与合奏更默契,声音分布很均衡,推进如行云流水,从头至尾毫无粘滞之处,你感觉不到在很多版本里都有的、第二小提琴明显弱的地方,除了两把琴音色不同与位置感外,演奏则是相互推动与相互“叫劲”,呈显出一股特别的优雅、方正与灵巧。

巴赫现存的三部小提琴协奏曲(BWV1041-1043)的创作年代定位于科藤时期的1720年前后,但根据20世纪末以来的最新音乐学研究,学者们开始怀疑这些作品应该属于后来的莱比锡时期(1723-1750),或者折衷的情况是这些作品最初创作于科藤,在莱比锡期间巴赫又对它们进行了重新修订。对此,直接的证据在于这些作品最原始的乐谱只能回溯到1730年左右,而巴赫在1729年3月恰好接管了莱比锡的大学音乐社(collegium musicum),又增加了给大学社每周的例行音乐会安排乐曲的任务,为此他修订和新创作了大量作品并专门为演出准备了分谱,其中包括这三首小提琴协奏曲。另一方面,从创作风格上来看,在这几部作品中所体现出的崇高深刻的艺术取向以及炉火纯青的复调技巧显然有别于科藤时期所惯常的那种热热闹闹无伤大雅的宫廷社交氛围(如《勃兰登堡协奏曲》等),这尤其体现在《a小调小提琴协奏曲》(BWV1041)和《d小调双小提琴协奏曲》(BWV1043)中。

191

9期

9期

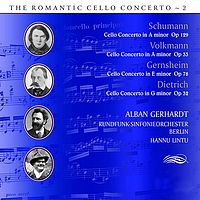

阿班·盖哈特《浪漫的大提琴协奏曲(2)》

这张专辑是大提琴家阿班·盖哈特与汉努·林图指挥的东德柏林广播交响乐团,演奏罗伯特·福尔克曼、阿尔伯特·迪特里希、弗雷德里希·格恩希姆、罗伯特·舒曼等四位作曲家创作的浪漫主义大提琴协奏曲。

阿班·盖哈特(Alban Gerhardt)1969年生于柏林的一个音乐家庭。父亲是柏林爱乐乐团的小提琴手,母亲则是声乐家。身为音乐家的母亲教导他如何在诠释音乐时,透过乐器来呼吸。小时候母亲带她去参观卡拉扬录制瓦格纳《尼伯龙根的指环》,因而开始对站在舞台上演唱伟大的咏叹调产生幻想。而父亲则让他更有机会接触到各种音乐细节的热情。直到二十岁,盖哈特才真正决定以大提琴演奏做为终生职业。

罗伯特·福尔克曼《a小调大提琴协奏曲》作品33,作于1853-1855年间,是他唯一的大提琴协奏曲。这部协奏曲在音乐史上并不像其他一些著名的大提琴协奏曲那样广为人知,但它仍然具有一定的历史和艺术价值。此曲在结构上与同期的其他浪漫主义协奏曲有所不同,体现了当时德国音乐的风格特点。

阿尔伯特·迪特里希《g小调小提琴协奏曲》作品32,作于1874年。这是一部充满浪漫主义色彩的大提琴协奏曲,展现了迪特里希对大提琴音色的独特理解和表现力。这部作品不仅在技术上具有挑战性,也在情感上富有深度,是大提琴文献中的重要作品之一。

弗雷德里希·格恩希姆《e小调大提琴协奏曲》作品78,作于1907年。此曲是格恩希姆的代表作之一,展现了他在大提琴音乐领域的才华和对音乐形式的深刻理解。这部协奏曲在演奏中需要大提琴家具备高超的技术和丰富的表现力,同时也需要指挥和乐团的默契配合,以充分展现作品的艺术魅力。

舒曼《a小调大提琴协奏曲》作品129,作于1850年。此曲是浪漫主义时期的重要作品之一,展现了舒曼作为浪漫主义作曲家的独特风格和对大提琴的深刻理解。这部作品的创作灵感部分源于舒曼对大提琴这一乐器的喜爱,以及他对浪漫主义音乐的追求。舒曼曾表示,这部协奏曲是他对早期钢琴独奏作品的一种回忆,尤其是他与克拉拉的爱情故事。

39

10期

10期

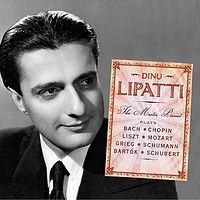

李帕蒂《钢琴大师》

迪努·李帕蒂是最神秘的钢琴家之一,尽管自他英年早逝已经超过半个世纪,但大部分的钢琴文献不比印在他那些经常再版、值得称颂的唱片上能知道得更多。在经典的大部头《伟大的钢琴家》中他只是被附带一提。哈罗德.G.勋伯格仅仅评论道:“1950年33岁的他的离去,世人失去了一个将会成为世纪主要人物之一的钢琴家。”这样的评论忽略了一个事实,那就是在他去世前,李帕蒂已经被高度评价为最伟大的钢琴家和音乐家之一而令音乐会舞台增辉。

他的独奏曲目编排也同样的大胆且丰富多彩。他在一场独奏会中演奏了巴赫的四首前奏曲和赋格,贝多芬的华尔斯坦奏鸣曲,舒曼的交响练习曲以及拉威尔的Tombeau de Couperin。1947年的一场肖邦独奏会更是一次对作曲家作品的大概括:6首前奏曲、3首练习曲、奏鸣曲op.58、叙事曲op.52、马祖卡op.50 No.3、谐谑曲op.20、夜曲op.27第二、圆舞曲op.34第一和波罗乃兹op.22。在其他时候,他的独奏会集中在一个大规模作品里,譬如华尔斯坦、肖邦B小调奏鸣曲或者交响练习曲,剩下的曲目则是由一些小型作品组成的历史系列,从巴赫经由肖邦、勃拉姆斯、李斯特,直到现代作曲家像德彪西、拉威尔、德·法雅以及埃奈斯库。

他演奏中惊人的清澈和对音乐性探索的诠释,使李帕蒂赢得了那个时代的音乐名人的认可与赞美。钢琴家中诸如巴克豪斯、科尔托,菲舍尔,哈丝姬尔,肯普夫和施纳贝尔都是他的朋友和支持者,同样还有乐坛其它领域的音乐家——安塞美、布朗热、贵诺(Cuenod)、杜卡斯、埃奈斯库、霍格、马克维奇(Markevich)、梅纽因、普朗克、托斯卡尼尼等等……注意到李帕蒂“杰出天赋”的科尔托,称呼他为“钢琴家领域中真正的新发现。”在他去世时写道“没有什么能教给你,事实上只有一样,那就是向你学习。”当弗朗克·马丁第一次听到李帕蒂演奏,他“感到有什么不平常的事情正在发生,我从来没有听到钢琴像这样被弹奏。”普朗克把他描述为一个“神圣之灵的艺术家”霍格则说他“首先是一个音乐家,其次,才是一个钢琴家。”卡拉杨描述他的演奏如同“不再是钢琴的声音,而是最纯粹的音乐。”

30

88期

88期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司