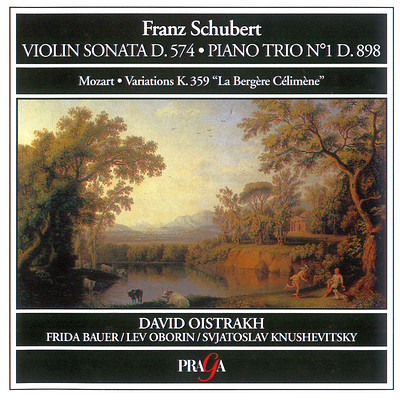

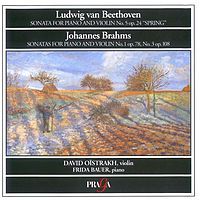

大卫·奥伊斯特拉赫在布拉格(一)

这张专辑是小提琴家大卫·奥伊斯特拉赫在“布拉格之春”国际音乐节上的演出现场录音,收录了他与钢琴家弗里达·鲍尔合作的三部小提琴奏鸣曲。

贝多芬《F大调第五小提琴奏鸣曲“春天”》作品24,作于1800年。“春天”的标题并不是贝多芬所定,一般认为是后人因此曲第一乐章所荡漾的青春气息,表达了希望、温馨和幸福感而赋予的。

勃拉姆斯《G大调第一小提琴奏鸣曲“雨点”》作品78,作于1878-1879年。此曲因其中第三乐章用了《雨点之歌》的旋律而称为《雨点奏鸣曲》。

勃拉姆斯《d小调第三小提琴奏鸣曲》作品108,从1886年起创作,完成于1888年。其间,勃拉姆斯的几位好友病逝与病危,音乐评论家们认为有宿命观渗入了这部作品。

45

11期

11期