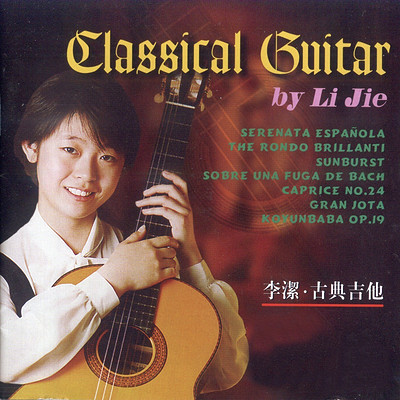

李洁,11岁起师从陈志教授学习古典吉他,1993年参加了陈志教授在中央电视台“古典吉他技巧与表现”节目的录制。1995年进入中央音乐学院附中古典吉他专业,2000年升入大学。她多次参加国际交流活动,受到了英国约翰·威廉斯、英国皇家音乐学院迈克尔·卢因教授、德国的亚历山大——塞吉尔·拉米列斯、日本的铃木一郎等著名大师们的高度评价。阿根廷的伊尔玛·科斯坦索在听过李洁的演奏之后说:“我相信能在世界各地的舞台上听到你的音乐会。”1998年8月李洁在香港第2届国际吉他比赛上获得优胜奖。

展开

节目(12)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

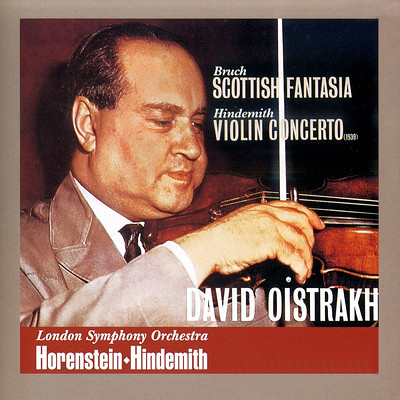

这张专辑是大卫·奥伊斯特拉赫与雅沙·霍伦斯坦指挥的伦敦交响乐团合作,演奏布鲁赫《苏格兰幻想曲》;与保罗·欣德米特指挥的伦敦交响乐团合作,演奏欣德米特《小提琴协奏曲》。

这是一张著名的上榜天碟,该录音是在1962年于Kingsway Hall由K.Wilkinson操刀录制,Kingsway Hall的独特声学条件配合上Wilkinson的立体声咪树,造就了这张唱片的绝佳的音效,大卫的小提琴音色圆滑流丽,伦敦交响乐团的协奏也具有上佳音色和层次感。

布鲁赫《苏格兰幻想曲》作品46,作于1879至1880年。此曲是布鲁赫的不朽之作,它不像一般德奥作品的艰深严肃,反之还处处洋溢着梦幻般的迷朦与凄美。如果你有一个感性浪漫的灵魂,相信你一定会深深地爱上这首小提琴曲。此曲由小提琴与竖琴主奏,布鲁赫在各乐章里加入古老的苏格兰民谣的旋律,作成了由序奏和四个乐章组成的小提琴主奏、竖琴与管弦乐队合奏的幻想曲。

竖琴在本曲中并非作为华丽的主奏乐器,而只不过当作点缀,表示在管弦乐伴奏中,竖琴较为重要而已。整个乐曲充满了梦幻性,甘甜而优美,有女性化之感,而且作者对于主奏小提琴的技法运用,可以说无懈可击,乐曲的管弦乐伴奏部分也写得十分完美。

听惯一般年轻小提琴家艳丽的音色后,回头再听大卫·奥伊斯特拉赫演奏,你会发现他的音色端庄质朴、真情流露,没有虚浮与媚俗;他的琴声温暖浑厚而又不失纤细,演奏丝丝入扣。在第一乐章里,除了如泣如诉的独奏小提琴之外,装上了弱音器的伴奏弦乐,音色如幻如梦,凄美迷朦得令人心碎。

这张专辑除了演奏精彩之外,录音更是可圈可点,原来它出自K.Wilkinson的手笔!发烧友也许不认识布鲁赫,但不可能不知道大名鼎鼎的录音师Kenneth Wilkinson。他的录音都展现出一贯宽阔的舞台及空间感,在一套调校得宜的系统上,你将发现音场的深度及阔度破墙而出,非常惊人。此外,他的录音都具有堂皇的音色,乐器间的空气感气息流动,定位历历在目,低频雄浑低潜、富有弹性。

--

这张专辑收录鲁宾斯坦演奏肖邦的两部《钢琴奏鸣曲》和一首《幻想曲》,是个非常出色的版本,获得《日本唱片艺术》的推荐。

鲁宾斯坦向来有“最正宗的肖邦”之美誉,其演奏的肖邦作品就像是古典乐界的一个最佳搭配和优质品牌。特别值得一提的是,1961年录音的《第二钢琴奏鸣曲》第二乐章中那超卓的美感,“葬礼进行曲”中那杰出的断句和隐隐生辉的美感,以及全曲中优美的钢琴音色。

《降b小调第二钢琴奏鸣曲》作品35,第三乐章著名的《送葬进行曲》先作于1837年,时肖邦在马尧卡岛疗养失败,住在乔洛·桑的故乡。舒曼称之为“神秘莫测的,好像脸带嘲弄的笑容的狮身人面像”。这自然不是像海顿或莫扎特奏鸣曲那样“从前好世道”的音乐,这是肖邦独具一格、真正革新的作品。

《b小调第三钢琴奏鸣曲》作品58,作于1844年夏天,这首作品仍是肖邦与乔治·桑一起在诺昂时创作的,献给波尔德伯爵。它也包括4个乐章。

这两首奏鸣曲都有着极高的评价:超卓美感,绽放优美钢琴音色。“钢琴诗人”肖邦一生写了三首钢琴奏鸣曲,其中第二、第三钢琴奏鸣曲为他创作成熟时刻的代表作,而第二钢琴奏鸣曲以第三乐章的“葬礼进行曲”最为著名。第三钢琴奏鸣曲是规模最庞大的杰作,包含了一位天才所能发挥的天分的极限。

第二首曲子的韵味让人听的尤其清楚。其中第三乐章为最。深沉的慢节奏一下下敲在心上,会觉得自己在葬礼中。但是慢慢的,曲子的基调从纯粹的悲痛走了出来。装饰音增多,音高提升。突然,就觉得不再是葬礼,而是灵魂净化,升华的过程。肖邦的葬礼使用的就是这首曲子。他应该很欣慰为自己的生命画上了完美的句号。

74

这张专辑是古乐指挥大师汤·库普曼与阿姆斯特丹巴洛克管弦乐团合作,演奏巴赫《第1-4管弦乐组曲》。

巴赫为乐队所作的4首组曲,BWV1066-1069,其实应该叫做序曲。这种序曲以歌剧序曲的范例写成,这类歌剧序曲原为路易十四的宫廷制定步态而作,后来成为流行的一种独立乐队作品。因为它与凡尔赛宫有关,人们把这种序曲看成“太阳神”的权力及华贵的象征,它代表着王室的尊严与权力。

巴赫的这一套组曲表达的是至高无上的神的尊严。巴赫生前其实一定不止只创作了这4首组曲,但因巴赫生前不被重视,所以作品散失极多,目前留下的只有这4首。这4首组曲的创作年代,估计前3首作于他在1723年迁居莱比锡之前不久,第4首则作于他迁居莱比锡之后不久。

大家都在听

魔幻大提琴

这张专辑收录了多位著名作曲家十六首最具代表性的作品,分別由来自多个不同国家和地区的大提琴家,包括:马友友、彼得·威斯帕维、斯捷潘·豪瑟、约翰内斯·莫撒、柯恩拉德·布罗曼多、罗科·菲力彼尼、安东尼欧·李西、马特·海默维茨、威诺纳·泽伦卡、艾莉莎·维勒丝坦、拉斐尔·沃尔菲许和德米特里·库索夫等,以超卓非凡的造诣,出神入化的弓法,细致地演绎名家的名作,将大提琴演奏的精髓和魔力发挥得淋漓尽致,千锤百炼的美乐使人百听不厌。

专辑的母盘调校、补足和修改的后期制作程序由“老虎鱼”著名工程师汉斯-约尔格·莫斯克斯负责操刀。示范级的演绎、精湛的录音,权威的母盘制作技术,塑造出的品味经典,是欣赏美乐的必然之选。

39

16期

16期

库普曼《巴赫·第1-4号管弦乐组曲》

这张专辑是古乐指挥大师汤·库普曼与阿姆斯特丹巴洛克管弦乐团合作,演奏巴赫《第1-4管弦乐组曲》。

巴赫为乐队所作的4首组曲,BWV1066-1069,其实应该叫做序曲。这种序曲以歌剧序曲的范例写成,这类歌剧序曲原为路易十四的宫廷制定步态而作,后来成为流行的一种独立乐队作品。因为它与凡尔赛宫有关,人们把这种序曲看成“太阳神”的权力及华贵的象征,它代表着王室的尊严与权力。

巴赫的这一套组曲表达的是至高无上的神的尊严。巴赫生前其实一定不止只创作了这4首组曲,但因巴赫生前不被重视,所以作品散失极多,目前留下的只有这4首。这4首组曲的创作年代,估计前3首作于他在1723年迁居莱比锡之前不久,第4首则作于他迁居莱比锡之后不久。

74

24期

24期

佩佩·罗梅罗《朱利亚尼第一、三吉他协奏曲

这张专辑是吉他演奏家佩佩·罗梅罗与马里纳指挥的圣马丁室内乐团合作演奏,三者火花四溅的碰撞,企鹅三星带花的评价似乎也可以证明对专辑的喜爱有充分的理由。佩佩演绎无可挑剔,技巧和对作品的领悟使得他的演奏游刃有余;而他对力度变化的谙熟和丰富的触感,将乐曲赋予无限的灵性;每一个音符仿佛都能化为跳跃鲜活舞动着的尤物,传达的每份情感也都无比真切,直击人灵魂深处。聆听时,她的力量似乎能营造出一个时空,令人不自觉中卸下了生活中的不安与负重。柔和时似乎能嗅着山花的芬芳,时而则象在十九世纪的舞会上完全释放自己做快速的旋转……在灯影幢幢的绚烂中一缕难以消散的欣喜油然而生。

35

6期

6期

罗斯特洛波维奇《德沃夏克、圣桑·协奏曲》

这张专辑是大提琴宗师罗斯特洛波维奇与指挥巨匠朱利尼率领的伦敦爱乐乐团合作,演奏德沃夏克、圣桑的大提琴协奏曲。1978年的录音。

德沃夏克《b小调大提琴协奏曲》以浪漫、抒情和至难的技巧,被誉称为十九世纪最伟大的大提琴协奏曲:圣桑《A小调大提琴协奏曲》则织无点尘、花巧细致、为其一生最伟大的杰作。罗斯特洛波维奇对德沃夏克《B小调大提琴协奏曲》的演奏诠释具有无可争议的权威地位。他曾先后录制此曲的唱片,与朱利尼的合作是该作品演绎得较稳健的一次,对整体乐曲的处理精细,两位巨匠出神入化的独奏和指挥技巧,力度变化层次分明,具有一种厚重的神韵,是精品中的精品。

80

6期

6期

20世纪伟大钢琴家《索弗罗尼茨基》

这张专辑收录了弗拉基米尔·索弗罗尼茨基的演奏录音,包括肖邦、斯克里亚宾的钢琴独奏作品。

索弗罗尼茨基的风格非常适合演奏肖邦,圆润的音色、自由无束的节奏感与弹性分句让他的诠释更具说服力。他处理肖邦的音乐相当自由,音乐中兼含有阳刚的气魄及诗情,升C小调波兰舞曲的录音正是最好的例证。肖邦三首圆舞曲也可以证明索弗罗尼茨基音乐中的内省要素,而马祖卡舞曲录音或可称为索弗罗尼茨基演奏肖邦音乐的最高成就:节奏灵活而富有马祖卡舞曲所该有的弹性。肖邦的音乐语言对他来说几乎像是浑然天成般的自然。总而言之,索弗罗尼茨基弹奏的肖邦带有个人特色,旋律如同在说话一般。

索弗罗尼茨基是诠释斯克里亚宾钢琴作品最杰出的钢琴家,他能够完全掌握住斯克里亚宾音乐里的独特性。有些爱乐者则承认自己对斯克里亚宾的作品毫无感觉,直到听过索弗罗尼茨基的诠释后才豁然开朗。虽然过去有人形容索弗罗尼茨基的演出完全出自自发的即兴,但是他的音乐概念仍然十分清晰而且有逻辑性,索弗罗尼茨基相当注意乐曲细节,因此音乐听来格外引人注意。在他的《第三钢琴奏鸣曲》录音里,只需要聆听慢板乐章就能明白以上的描述:自由的节奏、美丽的音色、优美的旋律线条与内在声部,造就出一个催眠般的情感意境。在第二乐章的中间乐段,索弗罗尼茨基弹出他人难以仿效的宏亮声响,三拍子在双手间不规则地柔和律动着。形容索弗罗尼茨基如何演奏斯克里亚宾实在有太多形容词了:“自由”、“即兴”、“梦一般的朦胧”、“幻想”都是一般最常见的形容词,而这些语句非常适于形容他所弹奏的《第二钢琴奏鸣曲》第一乐章。在这套专辑收录的录音里,《第二钢琴奏鸣曲》有最即兴的演出,无论是在逻辑或预期效果上,索弗罗尼茨基的演出都与乐曲的标题“奏鸣曲-幻想曲”十分贴切。

93

35期

35期

索科洛夫《肖邦·练习曲、钢琴奏鸣曲》

这张专辑是钢琴家索科洛夫演奏肖邦《练习曲》作品25、《第二钢琴奏鸣曲》。索科洛夫不仅是一位拥有前所未有的钢琴技巧的艺术家,他还是一个具有近乎神秘的、敏感性的人。在肖邦的作品中,他发现音乐的意义,在艺术形式,并为我们提供了一个里程碑式的演奏。在他神奇的手指下,音乐仿如水与火、冷与热、微妙与力量、戏剧与抒情,在歌唱的浪涛中爆发。聆听索科洛夫演奏《练习曲》作品25,可见他的技术功底之深。《冬风》和《海洋》的演绎简直风卷残云、惊涛骇浪。

《练习曲》作品25,由12首曲子组成,除第12首写于1831年冬天外,其余都写于1836—1837年间。

《降b小调第二钢琴奏鸣曲》作品35,作于1837年。肖邦在马尧卡岛疗养失败,住在乔治·桑的故乡。舒曼称之为“神秘莫测的,好像脸带嘲弄的笑容的狮身人面像”。这自然不是像海顿或莫扎特奏鸣曲那样“从前好世道”的音乐,这是肖邦独具一格、真正革新的作品,也是肖邦较为大型的创作里最为强而有力的一部作品。

11

16期

16期

约书亚·贝尔《小提琴之声》

这张专辑收录了小提琴家约书亚·贝尔演奏的十五首咏叹调改编名曲,包括:拉赫玛尼诺夫《练声曲》、舒伯特《圣母颂》、德沃夏克《月之颂》、唐尼采蒂《情泪徒劳》等。约书亚·贝尔亲自精心挑选歌剧咏叹调以及艺术歌曲,将他们重新编写成适合由小提琴演奏的乐曲,希望让更多人认识小提琴的另外一种风貌。小提琴的音色很温暖,有时厚实得像中提琴,柔顺、自然地抚摸着听者疲惫的心。约书亚·贝尔在用琴声表达一个心灵歌者的倾吐状态,这无疑已经奏效了。那些柔曼的法国作品和少数的俄国、德国作品,加上德沃夏克那令人难忘的《月之颂》,真让人感到一切都那么恰如其分、自然而然。

约书亚·贝尔的选曲非常大胆,选择了许多以往从未被人想过、改编过的知名旋律。并且请来韩籍钢琴名家裘元朴、知名女高音安娜·涅崔科相助,由他在第十五首中理查·施特劳斯《明天》一曲中担任伴奏的小提琴,这样的名家级演奏,相当珍贵。而他的选曲也反映了我们时代的音乐品味,像是改编近年来又重新被喜爱的女高音咏叹调《月之颂》,就是他个人坚持的。在他那把1713年斯特拉迪瓦里名琴(Gibson)的辅助下,这张充满了名曲和柔情拉奏的专辑,可以陪伴你度过恬静浪漫的夜晚。

29

15期

15期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司