这张唱片是鲍罗丁四重奏团,演奏柴科夫斯基的三部室内乐作品。鲍罗丁四重奏团是俄罗斯老牌室内乐组合,非常擅长演奏这些俄罗斯风格的作品,他们的诠释风味纯正、技巧娴熟、配合默契,精彩之处比比皆是。

《D大调第一弦乐四重奏》作品11,作于1871年。此曲是俄罗斯作曲家在这个领域内的第一部创作,柴科夫斯基当时才31岁,羽翼刚刚丰满,他采用乌克兰民歌主题所作的《如歌的行板》,后来成为他最著名的旋律,连大文豪托尔斯泰听后,都感动得潸然泪下。

《降B大调弦乐四重奏》作于1865年。当时柴科夫斯基正在圣彼得堡音乐学院求学,乐曲中引用了两个民谣旋律。

《d小调弦乐六重奏“佛罗伦萨的回忆”》作品70,完成于1890年11月。此曲是柴科夫斯基重游佛罗伦萨之后完成的作品,也是写作歌剧《黑桃皇后》的珍贵纪念品。用来记录他几次在这座名城居住的记忆。乐曲充满了对这个优美城市的怀念之情,堪称绝美的旋律宝库,尤其是第二、三乐章里的抒情段落,仿佛是用流淌的音符唱出了对岁月的无尽怀念。

展开

节目(1)

批量下载加载更多

主播信息

Love_small_cat

小喵陪你听古典

聆听美妙旋律、感受艺术真谛

--

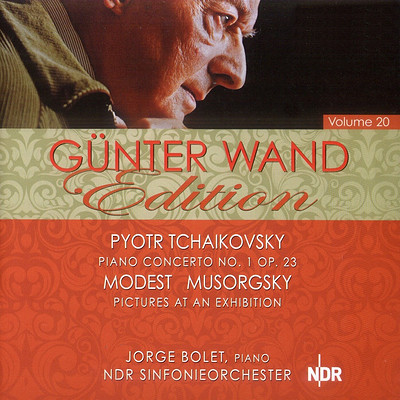

这张专辑收录了旺德指挥北德广播交响乐团的两个录音:1、与钢琴家乔治·博列特合作,演奏柴科夫斯基《第一钢琴协奏曲》,1985年11月录制;2、演奏穆索尔斯基《图画展览会》,1982年9月录制。

13

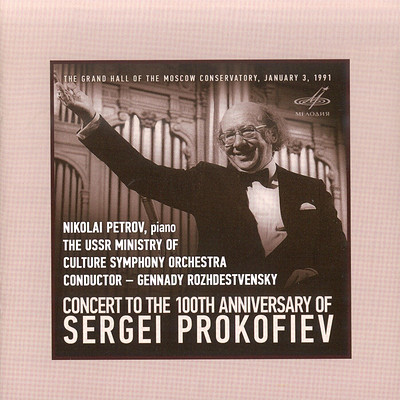

这张专辑是罗日杰斯特文斯基指挥苏联文化部交响乐团,携手钢琴家佩特洛夫,1991年1月3日在莫斯科音乐学院举行的谢尔盖·普罗科菲耶夫诞辰100周年音乐会的现场演奏录音。这场音乐会不仅是一次对普罗科菲耶夫音乐遗产的致敬,也是对20世纪俄罗斯音乐发展的重要回顾。

16

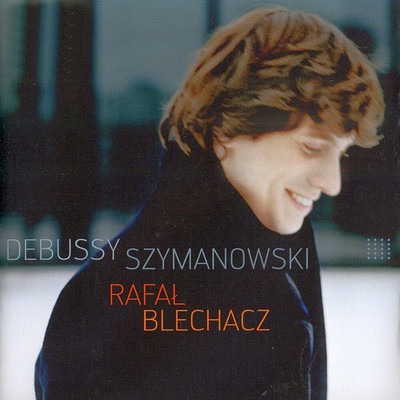

这张专辑是波兰钢琴家拉法尔·布雷哈驰演奏德彪西、齐玛诺夫斯基的钢琴作品。这一次,布雷哈驰演奏了20世纪早期的法国和波兰音乐,将德彪西的印象派作品与布雷哈驰的同胞齐玛诺夫斯基的表现主义作品相结合。布雷哈驰对正在进行的关于德彪西作品是否印象派的音乐学讨论并不真正感兴趣。他更倾向于寻找德彪西这样的印象派作曲家,鉴于莫扎特、贝多芬和肖邦所取得的成就,他从古典主义中借鉴了结构上的优点,并将其发扬光大,他能够把所有这些转化成一种音乐现代主义的语言。这就是为什么布雷哈驰把德彪西称为“颜色之王”。布雷哈驰非常喜爱齐玛诺夫斯基的作品,在这张专辑中他演奏了1905年的《c小调前奏曲和赋格曲》以及1904年的《奏鸣曲》,这是为了纪念齐玛诺夫斯基,同时也向肖邦、德国浪漫主义传统以及斯克里亚宾的遗产致敬。

除了肖邦,齐玛诺夫斯基是波兰最具代表性的作曲家,甚至被誉为“现代波兰音乐之父”。十九世纪末开始,波兰文艺界出现了以浪漫主义和民族解放为理念,力求创新的“青年波兰派”,其中,齐玛诺夫斯基就是作曲界的代表人物。一般音乐学者把齐玛诺夫斯基的创作分成三个时期,第一时期的作品受到肖邦、斯克里亚宾的影响;第二时期则因为常在国外旅行,大量接触德彪西与拉威尔,也成为齐玛诺夫斯基这段时期的主要风格。第三时期则是表现波兰的民族性,齐玛诺夫斯基直接从波兰民间音乐汲取精华,创作出新的生命力,形成自己的音乐风格。

波兰钢琴家布雷哈驰录制过两张肖邦作品专辑后,很自然把目标转向齐玛诺夫斯基,以及影响齐马诺夫斯基甚多的德彪西。这是布雷哈驰第一次录制齐玛诺夫斯基的作品,《第一钢琴奏鸣曲》是齐玛诺夫斯基早期的创作,乐曲风格结合了从贝多芬古典乐派到斯克里亚宾的表现手法。

在布雷哈驰心目中,德彪西可说是钢琴音乐的“色彩之王”。谱写于1903年的《版画》共有三首小曲,但是创作构思分别表现中国、西班牙以及法国三个完全不同国家的特色;组曲《为钢琴而做》则是以二十世纪的手法,表现巴洛克时期器乐曲里,最常出现的前奏曲萨拉邦德舞曲与托卡塔。《快乐岛》的灵感来自罗浮宫的名画《航向希提拉岛》,传说中爱神维纳斯居住的地方。

布雷哈驰的演奏具有现代年轻一代音乐家中少见的个性,而且带有优雅、细腻与诗意,并且兼具有庄严气质以及适度的华美,传达出音乐中纯粹的魔力。

大家都在听

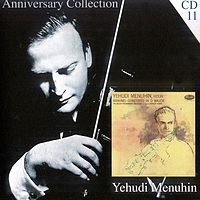

梅纽因《勃拉姆斯·小提琴协奏曲》

这张专辑是小提琴家梅纽因与肯佩指挥的柏林爱乐乐团合作,演奏勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》,1957年录制。

勃拉姆斯《D大调小提琴协奏曲》作品77,作于1877-1878年,献给他的好友匈牙利小提琴家约瑟夫·约阿希姆。此曲是勃拉姆斯一生中创作的唯一小提琴协奏曲。然而,这部小提琴协奏曲不但是勃拉姆斯最伟大的作品之一,而且与贝多芬、门德尔松、柴科夫斯基等大师的小提琴协奏曲,并称为四大协奏曲。乐曲具有浓厚的田园牧歌风味和匈牙利民歌情调,那种安详与厚重相得益彰的感觉,正是勃拉姆斯所独具的特色。在这部作品中,勃拉姆斯成功地将浪漫主义的激情与古典主义的严谨结合起来,并在曲式上有很多大胆创新。

12

3期

3期

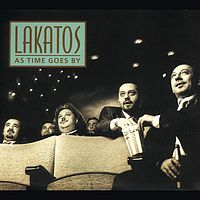

罗比·拉卡托斯《时光流逝》

这是罗比·拉卡托斯与他的合奏组发行的第三张专辑。名为《As Time Goes By》,实际上是专辑中第三曲的曲名,来自电影《卡萨布兰卡》,他下垂的啤酒肚与肥胖的脸并不是那么吸引人。如非识宝,一般人绝对不会从CD货架上将它抽出。听其它乐曲,也是出自著名影片或音乐剧等。如《教父》、《屋顶上的小提琴手》、《美国往事》、《第三个男人》、《两人同路》等。演绎手法自然是潇洒自如,甚至放诞不羁。

他们演奏人们最熟悉的《教父》中的“爱情主题”,完全不按牌理出牌,可仍有无法抗拒的魅力。最有意思的是,初听我还以为,碟中最不“出格”的乐曲可能是那首出自《库班的哥萨克人》中的《红莓花儿开》。开始的钢琴、小提琴那样柔情密意,旋律与和声搓揉出的俄罗斯味十分浓烈。但后来,小号和弹拨乐立即将乐曲爵士化,可见积习难改。值得一提的是,专辑的最后一首《Spirited Away - The Name of Life》,取材自宫崎骏的动画作品《千与千寻》。这支乐队表演时的“神态”也是别具一格,异常投入。

灵活与即兴性是拉卡托斯演奏最大的特点。比如他在此碟中演奏的根据电影《卡萨布兰卡》和《教父》等电影主题曲的改编曲,听起来就和以前听到的许多常规版本完全不同,轻盈时带着质朴和自由的乡土气息,忧伤时则将吉普赛人颠沛流离的感伤表现无疑,一派小酒馆中的苦艾味道。在技巧方面,拉卡托斯的演奏更是令人瞠目,在俄罗斯民谣改编曲《黑眼睛》中,他使出了浑身的解数,以独奏小提琴来摹拟吉他的弹奏与乐队中的吉他相呼应。为了制造出吉他拨、轮、弹、挑的发声效果,拉卡托斯左右开弓。更有甚者,当他左手在进行着快速的、难度极高的拨弦时,右手又在用食指和中指摹拟吉他做出轻巧的轮指弹奏。很难令人相信这奇妙的声响竟然是从小提琴这一件乐器上奏出的。

--

18期

18期

福雷、施尼特凯、勃拉姆斯《钢琴四重奏》

这张专辑是柏林钢琴四重奏演奏福雷、施尼特凯、勃拉姆斯的《钢琴四重奏》。

福雷《c小调第一钢琴四重奏》作品15,作于1876-1879年间。关于这部晦暗的作品,福雷曾解释说:“以最诚挚的心来述说内心的情感,以清晰完美的形式来表达,就是艺术的最高境界。”福雷在本质上是抒情的幻象淡彩作曲家,不具有贝多芬或瓦格纳的戏剧性格,整部作品像是浮光掠影似地轻易地划过了时空。其中第三乐章是福雷慢板乐章中最精彩的一段,每一个音符都是那么高贵而收敛,丝毫没有放纵的感觉。

勃拉姆斯《g小调第一钢琴四重奏》作品25,1854年完成初稿后,反复几易其稿,又虚心接受了女钢琴家克拉拉·舒曼和小提琴家约阿希姆的审评,最终修改完成并于1861年11月首演。这是一部带有交响性创作思维的室内乐作品,选材丰富、布局严谨、形式广阔,包含丰富的个人情感。

23

9期

9期

希拉里·哈恩《巴伯、梅耶·小提琴协奏曲》

这张专辑是希拉里·哈恩与休·沃尔夫指挥的圣保罗室内乐团合作,演奏赛谬尔·巴伯、埃德加·梅耶的《小提琴协奏曲》。专辑中这两部现代的、非热门曲目,尤其是梅耶的小提琴协奏曲,是专门题献给哈恩的,所以更显珍贵。

巴伯《小提琴协奏曲》相对来说很多人都很熟悉了。整首作品包含着浓郁的思情、浪漫、留恋与不舍,以及末乐章的狂放。在哈恩纯净的琴声中,所有的情感都在不息的流淌中一一呈现。哈恩的演奏时常会有“拙力”的情况出现,而在此,却似乎“拙”得很贴切。末乐章的精彩演绎经常被人拿来做为“哈恩拥有惊人技巧”的有力佐证,在那么快的速度下,她居然能面面俱到的将其中的音乐色彩清晰的呈现出来实在不简单。这绝不是说她的技术就不突出!相反,在这样的高速运转下还能保持声音的颗粒在一整个乐章中都不出现纰漏,哈恩的技术已经不是传统意义上的精良了。

梅耶《小提琴协奏曲》更是专辑的主打曲目。作曲家大概是按照当时的哈恩来创作的吧。双乐章的作品内容气象万千,绝不是传统观念的“短小精悍”;而演奏家的模样也真的就跃然而至琴声乐曲之中。作曲家埃德加·梅耶在哈恩完成其作品的世界首演后说:“她用自己的方式演奏……我不能说我妒忌。她抓住了音乐的精髓。我无法想象还有比这更好的演绎。她的节奏棒极了。”梅耶甚至认为这部世界首演的作品让人感觉哈恩已经演奏过20遍。

--

5期

5期

杨天娲《萨拉萨蒂·小提琴与管弦乐团作品》

这套专辑是小提琴家杨天娲与伊兹奎尔多指挥的西班牙纳瓦拉交响乐团合作,演奏萨拉萨蒂《小提琴与管弦乐团作品》。

巴勃罗·德·萨拉萨蒂(Pablo de Sarasate),流芳古今的西班牙著名小提琴家、作曲家。萨拉萨蒂不仅是完美的演奏家,还是完美的作曲家,同时还特别擅长演奏自己的炫技性作品。

萨拉萨蒂的演奏技巧纯熟,音色迷人。他的演奏既有法国学派典雅、优美的风格,又有热情奔放的西班牙民族民间色彩,音色优雅、飘逸和水晶般的纯净、明亮,听起来宛如优美高妙的花腔女高音。他那大幅度的颤指,使强烈的感情更加激动人心。他的同时代人称他为“本世纪末的帕格尼尼”和“花腔表演艺术之王”,他是在炫技表演艺术上使人入迷的、世界上独一无二的小提琴表演艺术家。

18

31期

31期

海恩德尔《西贝柳斯、沃尔顿·小提琴协奏曲

这张专辑是小提琴家伊达·海恩德尔与芬兰指挥家贝尔格伦德率领的伯恩茅斯交响乐团合作,演奏西贝柳斯、沃尔顿的小提琴协奏曲。贝尔格伦德是诠释西贝柳斯作品的权威,他对北欧民族史诗的色彩感有最准确、最权威的把握,而他指挥伯恩茅斯交响乐团对西贝柳斯音乐的诠释,也能体现那种独特的较为冷峻的色彩感。

西贝柳斯《d小调小提琴协奏曲》作品47,是他的早期作品,完成于1903年。作曲家十分热爱芬兰的自然景色和古代诗人荷马的文学史诗,在这部协奏曲中,也自然而然地表露了这种感情。音乐主题热情奔放,富有浓厚的芬兰气息。乐曲充分发挥了独奏小提琴的演奏技巧和表现力,在乐队部分的写作上也发挥了交响特色。整个作品如一幅音画,栩栩如生。此曲民族风格浓郁、将诗意的抒情、宏伟的气魄和欢腾的舞蹈融为一体;同时由于西贝柳斯本人也是小提琴家,因此,此曲充分利用和发挥了小提琴的技巧和表现力。

威廉·沃尔顿《b小调小提琴协奏曲》完成于1939年。此曲在旋律上称得上是伟大的浪漫主义,以其绚丽多彩的弦乐使他成为真正大师的标志,其中第一乐章在结尾处,小提琴与长笛的交织部分堪称二十世纪最为优美的音乐之一。

--

6期

6期

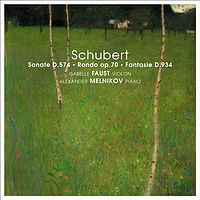

佛丝特《舒伯特·幻想曲、奏鸣曲、回旋曲》

这张专辑是小提琴家佛丝特与钢琴家曼尼柯夫合作,演奏舒伯特《幻想曲》、《小提琴奏鸣曲》、《回旋曲》。

《C大调幻想曲》为小提琴和钢琴而作D934,作品159,作于1827年,为钢琴家波克莱与小提琴家斯拉维克而作,1828年2月7日由此二人首演。全曲不间断演奏。

《A大调小提琴奏鸣曲》D574,作品162,作于1817年。此曲常冠以“二重奏”之名。

《b小调回旋曲》为小提琴和钢琴而作,D895,作品70,作于1826年,1827年4月19日首演。结构为导入部一A-B-A-C-A-结尾部。导入部为行板,A为快板,引出主题,然后移到B大调自由的发展。B为反复部分,C为二段形式,前段为G大调,后段为降E大调。而最后A回归B大调形成华丽的尾奏。

21

10期

10期

打开APP,高品质·离线听

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司