国学:道德经

相传老子修道德,著书上下篇。春秋末期已有老子其人。据道教典籍记载,老子曾任周守藏史,后来迁为柱下史。周朝衰落之际,老子辞官离去,经函谷关时,县令尹喜恳请他著书传世,于是老子写下五千余言,即传诵千古的《道德经》。现存通行本《老子》,多数学者认为在孔子、墨翟之后,可能成书于战国中前期。王弼注本、傅奕本上篇言道,下篇言德。1973年长沙马王堆汉墓出土的帛书《老子》甲、乙本,则上篇为“德篇”,下篇为“道篇”。在上下篇中分章次第,以及《道德经》的题名都是后人所加。

23

83期

83期

道德经与中国传统文化传承

《道德经》作为中国古代传统文化的经典著作,倡导通过学习其思想来理解“道”“天”“地”“人”等核心哲学命题。道德经第六章以“谷神不死”为引,强调生养万物的“道”具有永恒性与母性特质,是中华文化中探索宇宙本源的重要篇章。

道德经第六章核心概念解析

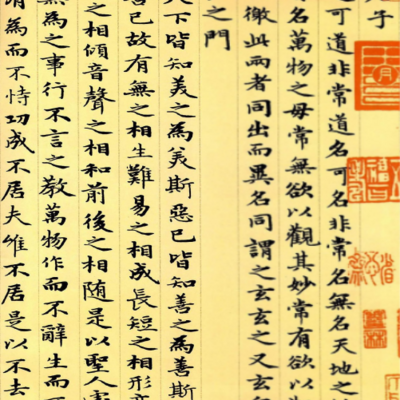

本章提出“谷神不死,是为玄牝”,将“道”比喻为永恒存在的“谷神”,并通过“玄牝之门”揭示天地根源的本质。玄牝的母性象征意义,体现了自然生养万物的绵延不绝与包容性,而“天地根”则进一步阐释了宇宙运行的本源逻辑。

自然之道的永恒性与实践启示

“绵绵若存,用之不勤”概括了道的作用特性:其存在形式虽隐微,但作用无穷无尽。这种永恒长存的生养之道,为理解自然规律与人类行为提供了哲学依据。道德经的开放性解读传统,也鼓励学习者在交流中深化对“永恒长存”“无穷无尽”等命题的认知,推动传统文化的当代应用。

9期

9期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司