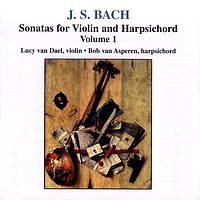

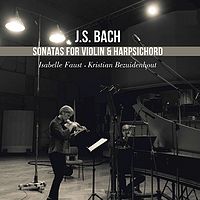

巴赫《小提琴与大键琴奏鸣曲》

这张专辑是小提琴家伊莎贝尔·福斯特与大键琴家克里斯蒂安·波泽伊登霍特合作,演奏巴赫的六部《小提琴与大键琴奏鸣曲》。在将这些奏鸣曲带进录音室之前,两位音乐家曾多次在音乐会上演奏过这些作品——无论在细节还是可信度上都体现出真正的冒险精神。以《第四奏鸣曲》为例,福斯特在第二乐章即快板乐章中对那些有所保留的音符所作的动态诠释,赋予这些音线以伟大的性格特征;波泽伊登霍特似乎和她保持着同样的节律,虽然结束时充满了火花与活力,但却从未突兀,其修饰音听起来完全是不落痕迹但又必不可少。

巴赫这六部作品基本上属于“Trio Sonata”(巴洛克时期重要的室内乐型态),除了二个高音线条的旋律外,还包括一个数字低音、以及一个担任和声的乐器:如大键琴。通常和声部分均是以即兴为主,但巴赫这六部奏鸣曲,却清楚的写出大键琴的部份,通常是二声部或三声部的旋律。这样的写作手法,象征着键盘乐手有日趋重要的倾向。这种创作手法使巴洛克作曲家能够测试他们综合对位、旋律和和声的能力——这是巴赫在这些罕见的小提琴和大键琴奏鸣曲中所表现出来的最完美的作曲理想。

18

25期

25期