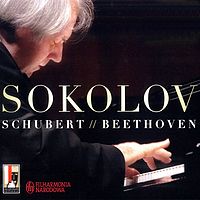

索科洛夫《舒伯特·贝多芬》

这张专辑是钢琴家索科洛夫2013年8月在萨尔兹堡音乐节的现场演奏录音。曲目包括:舒伯特的四首《即兴曲》、《钢琴小品》;贝多芬的《“锤子键琴”奏鸣曲》;返场演奏了拉莫、勃拉姆斯的作品。

在这场特别的独奏会上,索科洛夫从最近在华沙和萨尔兹堡的音乐会中,精选出舒伯特晚期的杰作,包括深受喜爱的《即兴曲》,以及贝多芬强而有力的《“锤子键琴”奏鸣曲》,最后由拉莫和勃拉姆斯六首完美的安可曲结束音乐会。伦敦《钢琴家》杂志写道:“世界‘神圣地’对它做了可能是最好的总结。”

格里高利·索科洛夫(Grigory Sokolov,1950.4.18-)出生于圣彼得堡。对于喜爱钢琴演奏的古典乐迷来说,索科洛夫至今还是一位尚未被包装美化过的中坚份子。《渥太华市民报》以“完美的技巧表现、完美的洞察力与完美的控制力”来形容索科洛夫在协奏曲的表现,说得一点不错。

索科洛夫吸引人之处,在于他的演奏能够完全呈现出浑然天成的自然流畅感,这也是他最重要的艺术信念,但由于演奏的角度与风格都是经过琢磨过的独特,所以即使掺杂前代大师的影响,每首曲子在他手中就是有办法让听者有全新的体验,彷佛接触到一首全新的曲子。这点可以从他的有限录音中明显听出端倪,就以大家就熟知的贝多芬、勃拉姆斯与舒伯特来说,索科洛夫处理乐句的层次感常常多得令人难以相信,处处皆是搭满华丽坚实的建筑,每次听着他的录音,就会很羡慕能够在现场聆听他演奏的听众,相信在现场很难不陷入他所营造的氛围里,这些人真的是大饱耳福。

此外,索科洛夫演奏的音乐表情也相当丰富,听得出来他彷佛借着钢琴在抒发个人情感,用黑白键表达他所有的喜怒哀乐,完完全全超脱曲子而成为独奏者的私密告白。要能够感受到听众的气息与互动,同时又得专注地将自己的情感投射在音符身上而不受干扰,只有硬底子的钢琴家才有这番能耐。

--

17期

17期