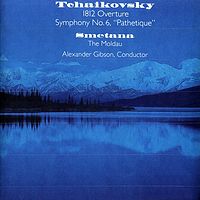

柴科夫斯基《第六交响曲、1812序曲》

收藏这张专辑首先是被封面深深吸引了,整个色调是纯净的蓝色,映衬着远处层叠的壮美雪山和如镜面般温柔的湖水、中间是剪影般的树林,似乎空中还飘散着淡淡的雾气,好一幅充满意境的画面,清净、梦幻、还有冷冽的感觉,让人心中不禁涌现一种说不清道不明的愁绪,这不正是柴科夫斯基的《第六交响曲"悲怆"》所要表达的思绪吗?搭配的柴科夫斯基《1812序曲》和斯美塔纳的《沃尔塔瓦河》被绝妙地编排在一起,感觉非常和谐。

重头戏柴6是吉布森指挥伦敦节日乐团,《1812序曲》《沃尔塔瓦河》是他指挥伦敦新交响乐团,虽然没有俄罗斯老牌乐团演奏的那么地道,但吉布森对于柴可夫斯基音乐的理解也非常深刻,把作曲家内心的情绪和痛苦表现得淋漓尽致。

亚历山大·吉布森爵士(Sir Alexander Gibson 1926.2.11-1995.1.14)苏格兰指挥家,1926年生于苏格兰的Motherwell,早年就读于位于格拉斯哥的苏格兰皇家音乐学院,后到英国伦敦、意大利的西耶纳等地进一步深造。1957年成为英格兰Saldlers Wells歌剧院的音乐总监。1959年他回到格拉斯哥,成为苏格兰皇家管弦乐团的第一位苏格兰出生的首席指挥和艺术总监,并一直工作到1984年。1981-1983年他还是休斯顿交响乐和管弦乐团的客座指挥。1962年,他发起成立了苏格兰歌剧院,并担任其音乐总监直到1986年。1987年,为了表彰他功绩,苏格兰歌剧院决定用其音乐总监的头衔用他的姓氏吉布森(Gibson)命名。1977年,他被英国皇家封为爵士。

最值得一提的是专辑的录音,这是确实奇公司将韦金森的传奇模拟录音用20位采样、128倍超取样的方式制成CD,在DSD还未普及前,可以说这是最牛的数模转换了,当然成就了这张超级天碟。听感基本保留了韦金森录音的优点,强横的动态、宽阔的音场、绝妙的乐器平衡、甜美的音色。听过的人绝对会被深深打动、甚至迷恋。

17

6期

6期