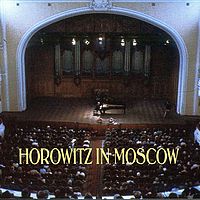

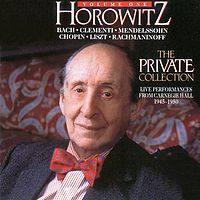

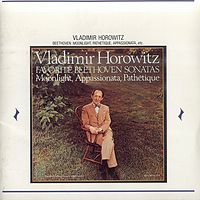

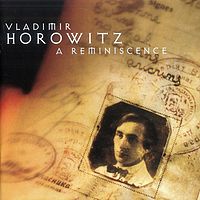

霍洛维兹《追忆往昔》

这张专辑是钢琴家霍洛维兹的演奏精选辑,选自1962-1973年间的录音。曲目包括:舒伯特《即兴曲》、肖邦《圆舞曲》《前奏曲》《马祖卡》、斯卡拉蒂《奏鸣曲》、拉赫玛尼诺夫《前奏曲》《音乐瞬间》、贝多芬《月光奏鸣曲》第一乐章、李斯特《安慰曲》、德彪西《前奏曲》、斯克里亚宾《纪念册的一页》《练习曲》、舒曼《童年情景》等。

霍洛维兹的音乐演奏极其富有鲜明的个性,他的音乐是如此的独特,以至于只要聆听过其演奏的人,以后就可以轻易地将他的音乐与其他众多的钢琴演奏家区分开来。霍洛维兹是浪漫派钢琴演奏的最后一个巨人。很多人都会将“浪漫”同“柔美”等同。然而在霍洛维兹面前,他们才会发觉这个理解上的错误是多么的想当然。他的演奏会让你豁然明了,原来浪漫的本质是“激情”。霍洛维兹的激情与他的音乐浑然天成。这和很多钢琴演奏者用形体的夸张动作表现出的激动有着天壤之别。尤其是在大师的晚年,演奏时的动作幅度已经很小。你千万不要以为这是老人的迟缓,这时的霍洛维茨已经步入举重若轻,举轻如重的化境中去了。

霍洛维兹的琴音是灵动剔透的,但是同时,他有着使他获得“雷神”称号的左手。霍洛维兹一生自始至终都在强调左手的重要性。他不仅不认为左手是演奏中的附属,甚至称呼左手是钢琴演奏中的指挥。音色上,他左手在低音部的独特击键让他演奏的音乐丰满而又极富冲击力,具有很强的音响性。

75

18期

18期