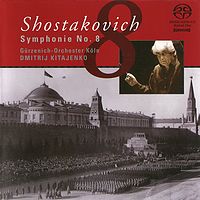

契达申科《肖斯塔科维奇·第八交响曲》

这张专辑是契达申科指挥科隆古泽尼希管弦乐团,演奏肖斯塔科维奇《第八交响曲》。

《c小调第八交响曲》作品65,作于1943年夏天。此曲是肖斯塔科维奇“最具悲剧性的作品”,因为它的最后部分欠缺了乐观和希望的元素。

--

5期

5期

33期

33期

23期

23期

19期

19期

13期

13期

7期

7期

沪ICP备06026464号-4 网络文化经营许可证

沪网文[2014]0587-137号

信息网络传播视听许可证:0911603

©2011-2019 qingting.fm ALL Rights Reserved.

应用名称:蜻蜓FM | 开发者:上海麦克风文化传媒有限公司