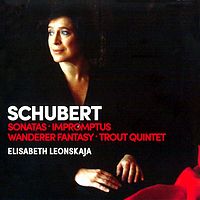

莱昂斯卡娅《舒伯特·奏鸣曲、即兴曲》

这是钢琴家伊丽莎白·莱昂斯卡娅1985-1997年的舒伯特作品演奏录音。伊丽莎白·莱昂斯卡娅的演奏在朴实中现真情、在淡泊中见伟大,以自由心灵照亮作曲家幽微的乐思,在琴音里诉说平凡中的不平凡。她长期演奏舒伯特的音乐,并系统灌录了舒伯特的独奏作品,尤其偏爱舒伯特晚期创作的大型奏鸣曲。

伊丽莎白·莱昂斯卡娅(Elisabeth Leonskaja)1945年出生在乔治亚共和国首府提比利希(Tbilisi)一个单纯的律师家庭。她按部就班地学习,11岁和乐团合作贝多芬《第一钢琴协奏曲》,12岁演奏李斯特《第二钢琴协奏曲》,17岁时则在罗马尼亚恩奈斯可大赛(Enescu Competition)夺冠。这次胜利让伊丽莎白一战成名。原本已要在提比利希音乐院就读的她,从布加勒斯特返回故乡途经莫斯科,就被莫斯科音乐院钢琴系主任“抓”到系上,不经考试就成了学院新生。伊丽莎白在莫斯科的老师鼎鼎有名的米尔斯坦(Yakov Milstein)。米尔斯坦个性内向而谦虚,虽非活跃舞台的演奏家,却是热中学术、著作等身的大师。他曾是莫斯科四大门派中伊贡诺夫(Konstantin Igumnov)的学生与助教,而伊贡诺夫又师承李斯特晚年弟子西洛第(Alexander Siloti),一向以独到且深入的李斯特诠释闻名。米尔斯坦承传大师,所撰写的李斯特传记,至今仍是俄国学派的经典之作。

36

44期

44期