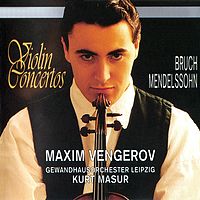

凡格洛夫《布鲁赫、门德尔松·小提琴协奏曲

这张专辑是小提琴家凡格洛夫与马舒尔指挥的莱比锡格万豪斯管弦乐团(布商大厦管弦乐团)合作,演奏布鲁赫、门德尔松的《小提琴协奏曲》。

布鲁赫《g小调第一小提琴协奏曲》作品26,完成于1866年。

门德尔松《e小调小提琴协奏曲》作品64,完成于1844年。此曲充满了柔美的浪漫情绪和均匀齐整的形式美,小提琴的处理手法精妙绝伦,旋律优美,技巧华丽,达到了登峰造极的境界,不仅是门德尔松最杰出的作品,也是德国浪漫乐派诞生以来,最美丽的小提琴代表作。有人甚至认为这部作品是小提琴协奏曲的“压卷之作”。

--

6期

6期